| 左股関節の痛みとは:症状と特徴 | – 左股関節痛を感じる典型的な局所(鼠径部、前面、大腿、殿部など) – 痛みが出やすい場面(歩き始め、立ち上がり、長時間歩行、階段昇降など) – 痛みの性質(ズキッ、重だるさ、引っかかり感、可動域制限など) – 日常生活への影響例(正座がつらい、靴下履きにくい、車の乗り降りなど) |

| 2. 左股関節が痛む原因・考えられる疾患 | – 変形性股関節症(加齢・軟骨すり減り・股関節形成異常) – 股関節唇損傷(インピンジメント含む) – 大腿骨頭壊死、骨折・外傷の既往歴 – 筋・筋膜性の原因:腸腰筋、殿筋群、内転筋・滑液包炎など – 神経・関連因子(坐骨神経痛、梨状筋症候群) – 骨盤のゆがみ・姿勢・生活習慣要因(重心かけ/体の使い方偏り) |

| 3. 自宅でできるチェック・セルフ診断法 | – 痛みの出る動作チェックリスト(例:脚を上げる、内・外旋、屈曲、階段昇降など) – 可動域・可動性チェックの簡易テスト(立位片足立ち、内旋・外旋ストレッチテストなど) – 痛みの程度・頻度・持続時間記録表の提案 – 早期に医療機関受診すべき「赤 flags(警告サイン)」例(痛みが急激/夜間・安静時痛/しびれ・麻痺など) |

| 4. 医療機関での診断・治療の流れ | – 整形外科受診の目安と流れ(問診 → 画像診断(レントゲン/MRIなど) → 理学所見 → 診断) – 各治療法の選択肢:保存療法(薬物療法、物理療法、理学療法)/リハビリ/注射療法/手術療法(変形性症例、重度例など) – 最近の選択肢・先端治療(再生医療・PRPなどを扱う場合) – 治療を受ける際の注意点・医師と相談すべき質問リスト |

| 5. セルフケア・予防対策:ストレッチ・運動・生活習慣 | – 筋肉バランスを整えるストレッチやエクササイズ例(腸腰筋、殿筋、中臀筋、内転筋など) – 力学的アプローチ:重心・歩行・立ち姿勢の見直し、歩き方の工夫 – 体重管理・足元環境(靴選び・クッション性など) – 再発防止と長期維持のための継続アクション(定期メンテ、ストレッチ習慣化など) |

1.左股関節の痛みとは:症状と特徴

痛みを感じやすい部位

左股関節の痛みは、人によって出る場所が少しずつ違うと言われています。代表的なのは鼠径部のあたりで、太ももの前側やお尻、外側にまで広がることもあるようです(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/7073/)。「足の付け根がチクッとする」「お尻の奥がズーンと重い」といった声も多く、同じ股関節痛でも表れ方は多様だとされています。

痛みが出やすい場面

実際に「左股関節が痛い」と感じる瞬間は日常生活の中に隠れていることが少なくありません。例えば、歩き始めたときや椅子から立ち上がるときにズキッとくるケース、長時間の歩行や階段の昇り降りで違和感が強まるケースなどがあります(引用元:https://www.muko-circla.com/symptoms/post-6739/)。普段の何気ない動作で痛みを感じるため、生活全体に影響しやすいと指摘されています。

痛みの性質と感じ方

股関節の痛みは「ズキズキする」という表現だけでなく、重だるさや引っかかるような感覚、または動きが制限されるような窮屈さを訴える人もいます(引用元:https://abe-seikei-cli.com/kokansetsu-column/%E8%82%A1%E9%96%A2%E7%AF%80%E7%97%9B%E3%81%A7%E7%89%87%E5%81%B4%E3%81%A0%E3%81%91%E3%81%8C%E7%97%9B%E3%81%84%E3%81%AE%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%9C%EF%BC%9F%EF%BD%9C%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%89%E3%82%8C/)。一度症状が出ると無意識にかばって歩いてしまい、さらにバランスが崩れて別の部位に負担がかかることもあるようです。

日常生活への影響

「正座がしづらい」「靴下を履くのに体が硬くなった気がする」「車の乗り降りで足を動かすとツーンとする」といったように、日常生活のささいな動きに影響するケースも少なくないとされています。特に左側に限定した痛みは、体のバランスの偏りや姿勢の癖と関係することがあるとも言われており、普段の生活習慣が症状の一因になっている可能性もあるようです。

#左股関節の痛み

#症状と特徴

#日常生活への影響

#歩行や立ち上がりの痛み

#セルフチェックの重要性

2.左股関節が痛む原因・考えられる疾患

左股関節の痛みにはいくつかの要因が関係していると言われています。ここでは代表的な疾患や背景について整理してみます。

変形性股関節症

中高年に多くみられるのが変形性股関節症です。加齢による軟骨のすり減りや、もともとの股関節形成不全が関係しているケースがあるとされています(引用元:https://tsuruhashi-seikeigeka.com/)。歩行時や立ち上がりのときに痛みを感じやすく、進行すると可動域が狭くなるとも言われています。

股関節唇損傷(インピンジメント含む)

股関節の縁にある「関節唇」に傷がつくと、引っかかり感や鋭い痛みを訴える人がいます。スポーツ動作や繰り返しの負担で生じることが多いとされ、インピンジメント(骨同士の衝突)と関連する場合もあるようです(引用元:https://www.kusurinomadoguchi.com/column/articles/hip-pain-left-only)。理学療法の分野でも重要視されており、股関節の安定性低下につながると言われています(引用元:https://kabushikigaisya-rigakubody.co.jp/seitai/blog/right-hip-joint-hurts/)。

大腿骨頭壊死や骨折の既往

大腿骨の先端が血流障害で壊死する「大腿骨頭壊死」や、外傷による骨折の既往歴がある場合も左股関節痛の原因とされます。特に過去に転倒や事故があった人では、慢性的な違和感が残るケースもあるようです(引用元:https://www.kusurinomadoguchi.com/column/articles/hip-pain-left-only)。

筋肉や筋膜によるもの

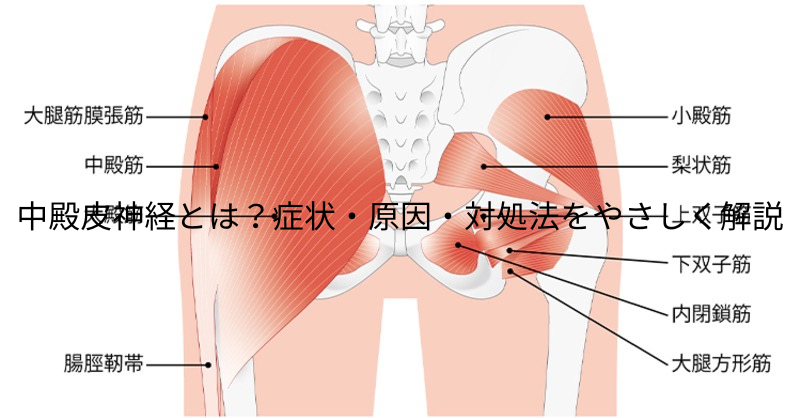

腸腰筋や殿筋群、内転筋の過緊張、滑液包炎などの筋・筋膜性の要因も考えられます。デスクワークや長時間の立ち姿勢が続くと痛みが誘発されることがあるようです(引用元:https://kabushikigaisya-rigakubody.co.jp/seitai/blog/right-hip-joint-hurts/)。また、足立慶友整形外科でも筋肉のバランスが痛みに大きく関わると説明されています(引用元:https://adachikeiyu-seikei.com/)。

神経や関連する部位の影響

坐骨神経痛や梨状筋症候群など、股関節の外側やお尻にある神経が刺激されることで痛みが広がるケースもあるとされています(引用元:https://abe-seikei-cli.com/kokansetsu-column/%E8%82%A1%E9%96%A2%E7%AF%80%E7%97%9B%E3%81%A7%E7%89%87%E5%81%B4%E3%81%A0%E3%81%91%E3%81%8C%E7%97%9B%E3%81%84%E3%81%AE%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%9C%EF%BC%9F%EF%BD%9C%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%89%E3%82%8C/)。足立慶友整形外科でも、腰や骨盤周囲との関連を無視できないとされています(引用元:https://adachikeiyu-seikei.com/)。

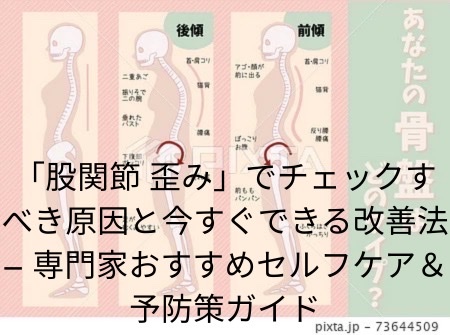

骨盤のゆがみや生活習慣

片側に体重をかける癖や、座り方・歩き方の偏りが股関節に影響することもあります。骨盤のゆがみは左右の股関節にアンバランスな負担を与えると考えられており、生活習慣が慢性的な痛みを引き起こす要因になり得ると指摘されています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/7073/)。

#左股関節の痛み原因

#変形性股関節症

#股関節唇損傷

#神経性股関節痛

#生活習慣と骨盤のゆがみ

3.自宅でできる股関節のセルフチェック方法

股関節に違和感や痛みを感じたとき、まずは自宅で簡単にできるセルフチェックを行うことが参考になると言われています。普段の生活で何が痛みの引き金になっているのかを確認するだけでも、来院の目安につながります。

痛みが出る動作を確認するリスト

例えば、脚を上げる・しゃがむ・階段の上り下りなど、日常的な動作の中で痛みが出やすい場面をチェックしてみましょう。股関節の内旋や外旋の動作で違和感を感じる場合は、関節や周囲の筋肉に負担がかかっている可能性があるとされています(引用元:https://tsuruhashi-seikeigeka.com)。

可動域・可動性の簡単テスト

立ったまま片足立ちができるか、あるいは内旋・外旋のストレッチで左右差がないかを観察するのも有効とされています。痛みだけでなく「硬さ」や「ぐらつき」があるかどうかを意識すると、自分の体の状態がわかりやすいです(引用元:https://www.kusurinomadoguchi.com)。

痛みの程度を記録してみる

その日の痛みの強さ、どれくらい続いたか、どの動作で出やすかったかを簡単にメモしておくと、医師に相談するときに役立つと言われています。週単位で振り返ることで、症状が悪化しているのか、安定しているのかを把握できます。

早めに来院すべき赤いサイン

セルフチェックの中で、「夜中に痛みで目が覚める」「安静時にも強い痛みがある」「足のしびれや力が入りにくい」などがある場合は、自己判断せず早めに医療機関へ相談することが推奨されています(引用元:https://abe-seikei-cli.com)。こうしたサインは放置すると悪化につながる可能性があるため、注意が必要です。

#股関節セルフチェック

#痛みの出る動作

#可動域テスト

#記録の活用

#赤旗サイン

4.医療機関で行われる股関節の診断と検査の流れ

股関節の痛みが続くとき、整形外科での来院が推奨されるケースが多いと言われています。一般的な流れとしては、まず問診で生活習慣や既往歴を確認し、その後レントゲンやMRIなどの画像検査が行われることがあります。そのうえで理学所見による触診や動作チェックを組み合わせ、原因の特定につなげていくとされています(引用元:https://tsuruhashi-seikeigeka.com)。

保存療法からリハビリまでの選択肢

痛みが軽度の場合は、薬物療法や物理療法、理学療法といった保存療法が選ばれることが多いと言われています。リハビリでは、筋肉の柔軟性や股関節周囲の安定性を高めることを目的とした運動が取り入れられるケースがあります。必要に応じてヒアルロン酸注射などが検討されることもあります(引用元:https://www.kusurinomadoguchi.com)。

手術や先端的な検査の可能性

進行した変形性股関節症や重度の関節障害がある場合には、人工股関節置換術などの手術療法が検討されることもあるとされています。また、最近ではPRP療法や再生医療といった先端的な施術を取り入れる施設も出てきているようです(引用元:https://abe-seikei-cli.com)。

検査を受ける際に確認しておきたいこと

実際に施術を受ける際は、医師に対して「どの程度で改善が見込めるのか」「日常生活に制限は必要か」「どの治療法にどんなリスクがあるのか」といった点を質問するのが参考になると言われています。事前に疑問点をメモしておくと、スムーズに相談できるでしょう。

#股関節の診断

#保存療法とリハビリ

#手術と先端医療

#整形外科の流れ

#医師への質問リスト

5.セルフケア・予防対策で股関節の負担を減らすには

股関節の不調を繰り返さないためには、セルフケアや日常生活の工夫が欠かせないと言われています。特に左股関節の痛みを感じやすい方は、筋肉バランスを整えるストレッチや、体の使い方を意識することが大切だとされています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/7073/)。

筋肉を整えるストレッチと運動

腸腰筋や殿筋、中臀筋、内転筋といった股関節を支える筋肉は、バランスが崩れると関節への負担につながると言われています。前ももを伸ばすストレッチや、お尻を鍛えるエクササイズを取り入れることで、股関節が安定しやすくなると考えられています(引用元:https://tsuruhashi-seikeigeka.com)。また、ストレッチは毎日少しずつ続ける方が効果的とされています。

歩き方や姿勢の見直し

歩行の際に重心が片側に偏ると、股関節の負担が増えるケースがあるそうです。立ち姿勢で片足に体重をかけすぎないよう意識したり、歩幅をやや広めにとってバランスを意識する方法も紹介されています(引用元:https://abe-seikei-cli.com)。

体重管理と足元の工夫

体重が増えると股関節への圧力が大きくなり、痛みが悪化しやすいと言われています。無理のない範囲での体重管理は、股関節を守る基本の一つです。また、靴はクッション性があり、足裏にフィットするものを選ぶと歩行が安定しやすいとも言われています。

再発を防ぐための継続習慣

一時的にストレッチをしても、習慣化しなければ再発のリスクが残るとされています。例えば、朝の歯磨きの前にストレッチを組み込む、週末に軽いウォーキングを習慣にするなど、無理なく続けられる形で取り入れるとよいでしょう。定期的なセルフチェックも再発防止につながると考えられています。

#股関節セルフケア

#ストレッチ習慣

#姿勢と歩行の工夫

#体重管理と靴選び

#再発予防アクション