1.スマホ肘とは?原因とチェック方法

-

スマホ肘の正式名称(上腕骨外側上顆炎/上腕骨内側上顆炎)と、「スマホ肘」と呼ばれる理由。

-

なぜスマホ操作で肘に負担がかかるのか:前腕の筋肉(手首・指を使う筋肉)が肘の骨に付着しており、長時間のスマホ操作や片手持ちでの親指操作で過度な負荷がかかる。

-

セルフチェック方法(例:腕を伸ばして中指を上げ、指を押して肘に痛みが走るかどうか)など一般的なチェック法。

2. なぜマッサージが有効なのか

-

手首〜前腕〜肘にかけての筋肉・腱・神経の緊張をほぐすことで、血流改善、こわばりの緩和、腱への負担軽減が期待できる。

-

特に、前腕の「伸筋群(手首を返す筋肉など)」や「短橈側手根伸筋」あたりがスマホ操作で酷使されやすく、これらを丁寧にほぐすことで症状の改善につながる。

-

ただし「痛みが強いときは無理しないこと」「強く押しすぎないこと」が重要。

3. スマホ肘に効果的なセルフマッサージ&ストレッチ方法

-

前腕(手首〜肘)のマッサージ:手のひらで前腕を包み、手首→肘方向にゆっくりさすり、親指で円を描くように筋肉をほぐす。内側・外側両方を。

-

肘まわりのマッサージ:肘の出っ張った骨のあたり(外側上顆・内側上顆)を、中指/薬指などで円を描くように優しく。1周10〜20秒、2〜3分が目安。

-

手のひら・指の付け根のマッサージ:特に親指・人差し指あたりをほぐす。前腕〜肘にかけてつながる筋肉の緊張軽減にも効果。

-

ストレッチ:手首〜前腕、指、さらに肩甲骨まわりも含めたストレッチ。姿勢改善や肩〜腕の連動を意識することで、根本的な負担軽減に。

-

テーピングやサポーターの活用:前腕外側から肘にかけてサポートすることで、筋肉や腱への負荷を分散/安定させる方法。

4. 日常生活での予防・再発防止の工夫

-

スマホ操作時の持ち方や姿勢を見直す:片手で長時間/親指メインの操作を避ける、両手で支えるか、スマホスタンドや台を活用。

-

使用時間に制限を:長時間連続で使わず、20〜30分おきに休憩 → 手指や腕を軽くほぐす。

-

姿勢の改善、全身(肩甲骨・背中・首)のケア:肩や背中の硬さが前腕・肘に影響することもあるので、肩甲骨ストレッチや背中〜姿勢の見直しも有効。

-

必要に応じてサポーターやテーピングを常備し、負担がかかりやすい時に使えるようにする。

5. こんなときはセルフケアだけじゃ不十分?受診の目安と注意点

-

マッサージやストレッチを続けても痛み・しびれが2週間以上続く場合は、専門家(整形外科・整骨院など)への受診を検討。

-

特に「指先のしびれ」「力が入りにくい」「日常生活に支障がある」ような場合は、単なる筋肉疲労以上の可能性あり。

-

無理にマッサージを強く行ったり、痛みがあるのに続けるのは逆効果。あくまで「気持ちいい」「軽い圧」レベルを守る。

1.スマホ肘とは?原因とチェック方法

-

「最近、肘の外側がジンと重い感じがするんだけど…」

そんな相談をよく耳にします。いわゆる“スマホ肘”と呼ばれるものですが、正式には上腕骨外側上顆炎や上腕骨内側上顆炎と言われています。どちらも前腕の筋肉が疲れやすい状態で、スマホの長時間操作がきっかけになる場合が多いと言われています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4126/)。

スマホ操作で肘に負担がかかる理由

「え、スマホってそんなに肘に負担がかかるの?」と驚く人も多いのですが、実は理由があります。

前腕には、手首や指を動かすための細かい筋肉がいくつもついていて、それらの筋肉の“根元”が肘の骨についています。スマホを長時間片手で持ったり、親指でずっとスクロールしたりすると、この筋肉にじわじわ負荷がかかるんですね。とくに、腕を軽く曲げたままスマホを持つ姿勢は、それだけで前腕が緊張しやすいと言われています。無意識のうちに力が入り続け、結果として肘に違和感が出やすくなる…という流れです(引用元:https://www.nikkori-sinkyuseikotsu.com/archives/6727.html)。

自分でもできるスマホ肘セルフチェック

「病院まで行くほどじゃないけど、今の痛みってスマホ肘なのかな?」

そんなときに簡単に試せる方法があります。-

片腕を前にまっすぐ伸ばす

-

手のひらを下に向けたまま、中指を軽く上に持ち上げる

-

その中指を反対の手でゆっくり押し下げる

このとき、肘の外側あたりにツーンとした痛みが走る場合、前腕の伸筋群が疲れている可能性があると言われています(引用元:https://tarzanweb.jp/post-279653)。

人によっては「指を押されただけで肘が響く感じがする」ということもあり、これが1つの目安になります。ただし、強く押しすぎたり、痛みが強いのに無理にチェックしようとするのは避けたほうが良いです。あくまで「軽く試してみる」くらいの感覚で十分です。

#スマホ肘

#前腕の疲労

#セルフチェック

#肘の違和感

#原因と仕組み -

2.なぜマッサージが有効なのか

「スマホを長く使ったあと、前腕がガチガチに固まる感じがする…」

こんな声をよく聞きます。スマホ肘と呼ばれる不調では、手首から前腕、そして肘にかけての筋肉や腱が緊張しやすくなると言われています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4126/)。

この緊張をゆるめてあげる手段として、“マッサージが役に立ちやすい”と考えられている理由を、ここでわかりやすくまとめておきますね。

筋肉・腱・神経の緊張をゆるめることで期待できること

まず、「なぜマッサージなの?」と疑問に思う人もいますよね。

スマホ操作では、意外にも手首と指を動かす筋肉を何度も使っていて、その筋肉の根元が肘の骨に付着しています。つまり、指を動かしているつもりでも、実は肘周辺まで負担が伝わっていると言われています。

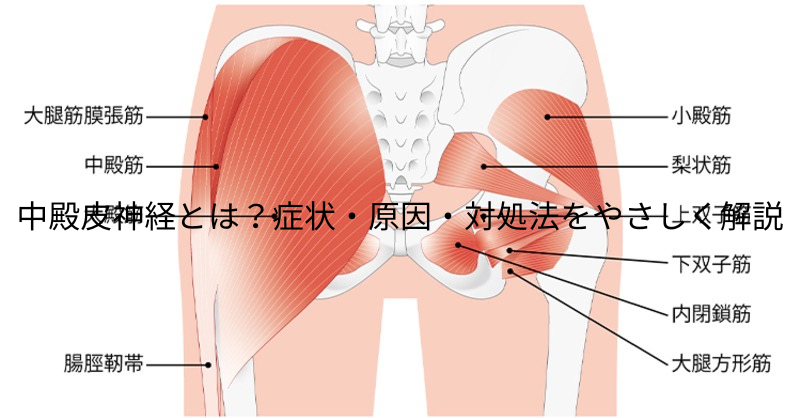

特に負荷がたまりやすいのが、

-

伸筋群(手首を反らす動きに関わる筋肉)

-

短橈側手根伸筋(スマホのスクロールや片手操作で酷使されやすい)

これらの筋肉が硬くなると、血流が落ちたり、腱に余計な負担がかかったりして、違和感や張りにつながることがあるようです(引用元:https://ninkiseikotsuin.com/archives/1640)。

そのため、前腕の筋肉を優しくなでるようにほぐしたり、ゆっくり圧をかけて緊張をゆるめたりすると、

-

こわばりの軽減

-

血流のサポート

-

筋肉や腱へのストレスを減らす

こうした変化が期待できると言われています。

「こうやって軽くほぐすだけで、なんか腕が軽くなる感じがするんだよね」

という声もよく聞きます。強く押さなくても効果を感じる人もいるようで、やり方次第で負担になりにくいケアになるみたいです。

無理に押すのは逆効果になりやすい?

ただし、マッサージなら何でも良いわけではありません。

「痛いところをグッと押せば良いんでしょ?」という人もいますが、それはちょっと危険。前腕は神経も多く走っているので、刺激を強くしすぎると逆にツーンと響いてしまうことがあります(引用元:https://seitai-kensyuu.com/column/tennis-elbow/)。

特に、

-

痛みが強いとき

-

腫れを感じるとき

-

押した瞬間に鋭い痛みが出るとき

こうした状態では無理にマッサージを続けないほうが良いと言われています。あくまで「気持ち良いと感じるくらいの軽さ」で行うのがポイントです。

「これくらいなら気持ち良いかも」

「ちょっと響くけど、イタ気持ちいい程度だな」

そんな感覚でゆっくり続けるほうが、結果的に前腕のこわばりにアプローチしやすいです。

#スマホ肘

#前腕マッサージ

#筋肉のこわばり

#短橈側手根伸筋

#セルフケア

3.スマホ肘に効果的なセルフマッサージ&ストレッチ方法

「スマホを長く使うと前腕が重だるくなる」「肘の外側がピリッとする」

そんなときに役立つと言われているのが、自分でできるマッサージやストレッチです(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4126/)。

ここでは、前腕〜肘まわりを優しくケアする方法を“会話しながら説明する感じ”でまとめてみました。

前腕(手首〜肘)のマッサージ

「まず、どこから触ればいい?」とよく聞かれますが、最初は前腕全体をさすって温めるところから始めるとやりやすいと言われています。

手のひらで前腕を包むようにして、手首から肘へ向かってゆっくりなでていきます。

そのあと、親指で筋肉の流れに沿って軽く円を描きながらほぐすと、伸筋群の緊張がゆるみやすいとも言われています(引用元:https://ninkiseikotsuin.com/archives/1640)。

「内側と外側どっち?」と迷う人が多いですが、どちらもスマホ操作で使われるので、両方やっておくとバランスが取りやすいです。

肘まわりのマッサージ

肘の外側や内側のでっぱり(外側上顆・内側上顆)は、指や手首の筋肉が付着する場所で、スマホ肘と呼ばれる不調が出やすいポイントです。

ここを中指や薬指で小さく円を描くように、10〜20秒ずつ、ゆっくり行ってみてください。

強く押すと響く人もいるので、「ちょっと気持ち良いかも」くらいの優しい力加減の方が続けやすいです(引用元:https://seitai-kensyuu.com/column/tennis-elbow/)。

手のひら・指の付け根のマッサージ

「え、肘なのに指も関係あるの?」と驚かれることがあります。

実は、指を動かす筋肉は前腕から伸びているため、手のひらや指の付け根が硬いと前腕→肘にまで負担が伝わりやすいと言われています。

特に親指と人差し指の間はスマホ操作でかなり働くので、ここを丁寧にほぐすと前腕の軽さを感じやすい人もいるようです。

ストレッチで腕の連動を整える

マッサージだけでなく、ストレッチを組み合わせると腕の動きがスムーズになりやすいとされています。

たとえば、

-

手のひらを前に向けて手首をそっと反らす

-

指を1本ずつ優しく伸ばす

-

肩甲骨を寄せたり軽く回したりする

こうした動きを取り入れると、腕全体の負担が分散されると言われています。

肩が硬いと腕の動きまでギクシャクするため、肩甲骨まわりまでケアするのは意外と大事なんですよね。

テーピングやサポーターの活用

「仕事でスマホ操作が多くて、どうしても肘がつらい…」という場合、テーピングやサポーターを使う方法もあります。

前腕の外側から肘にかけて支えることで、筋肉や腱の負担を分散させやすいと言われています。

ただし、張り方や強さの調整が重要なので、慣れない人は一度プロに相談してみると安心です。

#スマホ肘対策

#前腕マッサージ

#ストレッチ習慣

#肘のセルフケア

#テーピング活用

4.日常生活での予防・再発防止の工夫

スマホの持ち方・姿勢を見直す

「スマホ肘って、結局どう気をつければいいの?」とよく聞かれるのですが、まずは“持ち方のクセ”を整えるところからと言われています。片手で長時間支えながら親指だけで操作する姿勢は、前腕への負担が大きくなりやすいそうです(引用元:https://www.joa.or.jp)。

「じゃあどうしたらいいの?」というと、両手で軽く支える・スマホスタンドを使う・机の上に置いて操作する…といった方法が現実的と言われています。日常の小さな工夫でも、肘へのストレスが減りやすいとされています。

使用時間にメリハリをつける

「気づいたら1時間…」なんて場面は珍しくないですよね。ただ、前腕や肘は同じ姿勢が続くと疲労が蓄積しやすいと言われています(引用元:https://www.ehealth.johnshopkins.edu)。

20〜30分ごとに一度スマホを置いて、指を軽く開いたり、前腕をそっと回したりすると、張りが緩みやすいとされています。会話でいうと「ちょっと一息入れよか」くらいの感覚でOKです。

姿勢の改善と全身のケア

意外と見落としがちですが、肩甲骨まわりの硬さが肘に影響する可能性があると言われています(引用元:https://www.jstage.jst.go.jp)。

「肘なのに肩?」と思うかもしれませんが、肩〜腕〜指までは一本の動きの連鎖としてつながっているため、肩や背中をほぐすことで前腕の負担が軽くなる場合があるそうです。

肩甲骨を軽く回したり、胸を開くストレッチを入れるだけでも体が楽になりやすいと言われています。

サポーターやテーピングの活用

「今日は長時間作業になりそうだな…」という日、腕の疲れ方がすでに気になる日には、サポーターやテーピングを一時的に使う方法もあります。前腕外側〜肘にかけて支えることで負荷を分散しやすいとされています。

ずっと使うより「必要なタイミングで使う」方が実生活に取り入れやすいですよ。

#まとめ

#スマホ肘予防

#姿勢改善

#前腕ケア

#使用時間の見直し

#サポーター活用

5.こんなときはセルフケアだけじゃ不十分?来院の目安と注意点

セルフケアを続けても改善しないとき

スマホ肘の違和感って、「まあそのうち良くなるかな…」と思いがちですよね。でも、マッサージやストレッチを2週間ほど続けても痛みやしびれが残る場合は、専門家に相談した方がいいと言われています(引用元:https://www.joa.or.jp)。

実際、前腕の筋肉疲労だけでは説明できないケースもあるそうで、整形外科や整骨院で触診を受けると原因が整理しやすいとされています。

「これってひどくなってる?」と不安になったら、セルフケアにこだわりすぎず一度専門家に相談する方が安心です。

こんな症状があるときは早めに相談

「指先のしびれが強い」「握力が落ちてきた気がする」「家事や仕事に支障が出てきた」

こういった状態が続くときは、腱や神経の負担が大きくなっている可能性があると言われています(引用元:https://www.ncbi.nlm.nih.gov)。

友達からも「そんなにしんどいなら、一回見てもらった方がええんちゃう?」と言われるレベルなら、セルフケアだけでは不十分な場面もあるそうです。無理に様子を見ようとすると、負担が増えやすいとも言われています。

無理なセルフマッサージは逆効果

「痛いけど効いてる気がするから続けよ!」

…このパターン、実は注意が必要と言われています(引用元:https://www.jstage.jst.go.jp)。

筋肉や腱の炎症がある状態で強く押しすぎると、負担が増えてしまう可能性があるそうです。

セルフケアはあくまで“気持ちいい”“軽い圧”が基本。痛みを我慢しながらのマッサージは逆効果になりやすいとされています。会話で言うと「そこそこにしとこか」くらいがちょうどいい感じです。

#まとめ

#スマホ肘の来院目安

#セルフケアの注意点

#しびれ・脱力サイン

#無理なマッサージは逆効果

#専門家に相談するタイミング