-

1.ヘルニアとは何か?まずは基礎知識を押さえる

-

「ヘルニア」という言葉の定義、特に「椎間板ヘルニア」とは何かを明確に説明

-

発生メカニズム(椎間板の構造/髄核の突出など)を簡潔に解説

-

どんな部位(腰椎・頚椎など)に起こりやすいか

-

-

2.ヘルニアが起こる「原因・リスク要因」を徹底解説

-

加齢・椎間板の変性(髄核水分減少など)

-

悪い姿勢・長時間の座位・重い荷物を持つ動作などの物理的負担

-

運動不足・筋力低下・肥満などの生活習慣

-

喫煙・体質・遺伝的要因・仕事・ストレスなどの環境・個人要因

-

若年〜働き盛り世代にも起こる理由(20〜40代の好発)

-

-

3.こんなときは要注意!症状から見える原因のサイン

-

腰・お尻・脚の痛み・しびれ、特に片側など特徴的な症状

-

症状が進むと排尿・排便障害・筋力低下など重篤化リスクあり

-

原因を反映する状況(例:デスクワークで同じ姿勢が続く/重労働)

-

症状別に「これは原因として考えられる生活習慣/体の使い方」のヒント

-

-

4.原因を断つ!日常でできる“予防&対策”

-

正しい姿勢・座り方・立ち方のポイント

-

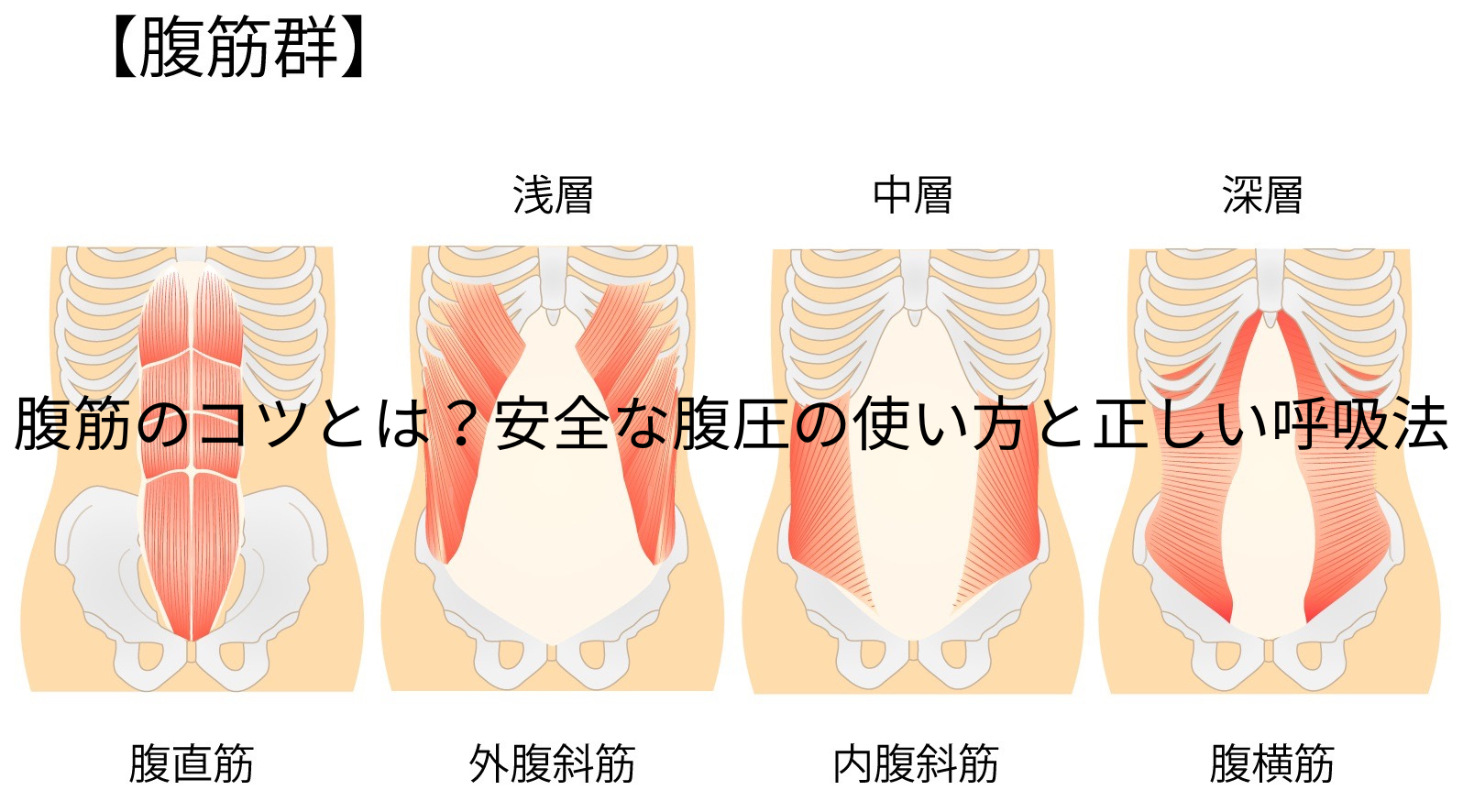

体幹・背筋・腹筋など筋力維持のための運動・ストレッチ

-

体重管理・喫煙習慣の見直し・適度な休息・ストレスケア

-

重い荷物を持つ時・同じ姿勢を続ける作業時の注意点

-

早めの受診・定期チェックの重要性(リスクが高い人向け)

-

-

5.もし原因がこれだったら?症状別の原因別チェック&医療機関を考えるタイミング

-

原因別に「生活習慣」「姿勢・動作」「体質・環境」のチェックリスト化

-

「この原因に身に覚えがあるならこう動こう」という実践フロー

-

どんなときに医療機関受診を検討すべきか(保存療法vs手術の目安)

-

まとめと今後の行動プラン

1.ヘルニアとは何か?まずは基礎知識を押さえる

-

「ヘルニア」という言葉を耳にしたことはあっても、実際どんな状態なのかを正確に説明できる人は少ないかもしれません。一般的にヘルニアとは、「体の中の一部が本来あるべき位置からはみ出してしまった状態」を指す言葉です。つまり、“飛び出し”のようなイメージですね。

特によく知られているのが「椎間板ヘルニア」です。背骨(脊椎)は椎骨という骨がいくつも積み重なってできていますが、その間には「椎間板」というクッションのような組織があります。この椎間板の中心には「髄核(ずいかく)」と呼ばれるゼリー状の物質があり、その周りを「線維輪(せんいりん)」という硬い組織が取り囲んでいます。

しかし、長年の負担や姿勢のクセ、加齢などによって線維輪が傷つくと、髄核が外に押し出されてしまうことがあります。この髄核が神経に触れると、痛みやしびれが生じる——これが「椎間板ヘルニア」と呼ばれる状態です(引用元:医療法人社団 唐沢整形外科、Medical Note、東京逓信病院 整形外科)。

発生メカニズムと起こりやすい部位

では、どんな場所に起こりやすいのでしょうか?

実は、椎間板ヘルニアは「腰椎」と「頚椎(けいつい)」に多く見られると言われています。特に腰椎は、体の中でも負担がかかりやすい部分。立つ・座る・歩くといった動作すべてで体重を支えているため、日常的にストレスがかかりやすいのです。頚椎の場合は、デスクワークやスマホ操作など、前かがみ姿勢が続く人に多く見られる傾向があります。いわゆる「ストレートネック」も頚椎ヘルニアの一因になると考えられています(引用元:おむろ整形外科、高田脊椎クリニック)。

また、スポーツや重労働などで腰に強い圧力がかかる人も注意が必要です。特に若い世代でも発症するケースがあり、「年齢に関係なく起こりうる」と言われています。

このように、ヘルニアは“突然の痛み”として現れることもありますが、その多くは日常生活の積み重ねによって少しずつ進行していくと考えられています。

#ヘルニアとは

#椎間板ヘルニア

#腰椎ヘルニア

#発生メカニズム

#頚椎ヘルニア2.ヘルニアが起こる「原因・リスク要因」を徹底解説

-

「なぜ自分がヘルニアになったのか」と感じる人は少なくありません。実際、ヘルニアの原因はひとつではなく、日常生活や体質、年齢など、いくつもの要因が重なって起こると考えられています。ここでは代表的なリスク要因を順に見ていきましょう。

加齢による椎間板の変性

まず大きな要因とされているのが「加齢」です。椎間板は、年齢を重ねるにつれて水分を失い、弾力が低下していくと言われています。その結果、クッションの役割が弱まり、ちょっとした負荷でも髄核が外へ押し出されやすくなることがあるそうです(引用元:Medical Note、唐沢整形外科)。

姿勢や動作による物理的な負担

姿勢の悪さや、長時間同じ姿勢をとることもリスクを高める要因とされています。

たとえば「猫背」「前かがみ姿勢」「デスクワーク中の腰の丸まり」などは、腰椎に負担をかける姿勢の代表例です。さらに、重い荷物を中腰で持ち上げる動作や、くしゃみ・咳などの瞬間的な圧力も椎間板にストレスを与えることがあると言われています(引用元:東京逓信病院 整形外科)。

生活習慣の乱れ(運動不足・筋力低下・肥満など)

次に見逃せないのが、生活習慣の影響です。

「運動不足で筋肉が弱っている」「体重が増えて腰に負担がかかる」「柔軟性が落ちている」――こうした状態は、椎間板への圧力を増やす一因とされています。特に体幹や腹筋・背筋の筋力低下は、腰を支える力が弱くなり、姿勢の崩れやすさにもつながるそうです(引用元:おむろ整形外科)。

喫煙・体質・ストレスなどの環境要因

また、喫煙も椎間板の血流を悪くすることで、変性を早めるリスクがあると言われています。加えて、遺伝的な体質やホルモンバランス、さらには職場環境やストレスなども間接的に影響することがあるそうです。長時間同じ姿勢で仕事をする人や、精神的ストレスを抱えやすい人は、腰の筋緊張が続くことで痛みを感じやすくなる傾向があります(引用元:腰椎椎間板ヘルニア.jp)。

若年〜働き盛り世代にも多い理由

「ヘルニア=年配の人の病気」というイメージを持つ方もいますが、実は20〜40代の働き盛りにも多く見られると言われています。

これは、デスクワークの増加や運動不足、スマホ姿勢などが原因で、若い世代でも椎間板に負担がかかりやすくなっているためです。特に筋肉が固くなりやすい人や、長時間座りっぱなしの生活をしている人は注意が必要です。

3.こんなときは要注意!症状から見える原因のサイン

-

「ただの腰痛かな?」と思って放置してしまうケースも多いですが、次のような症状が続く場合は注意が必要だと言われています。

-

腰やお尻、太もも、ふくらはぎにかけて片側だけ痛みやしびれが出る

-

座っていると痛みが強くなるが、歩くと少し楽になる

-

足に力が入りにくく、階段の上り下りがしづらい

-

朝起きた時に腰がこわばるような感覚がある

これらのサインは、椎間板ヘルニアによる神経圧迫が原因で起こることがあると考えられています(引用元:岡山ガーデンクリニック、福田整形外科医院)。

放置してしまうと痛みが慢性化することもあるため、「おかしいな」と思った段階で専門家に相談することが大切です。

#ヘルニア原因

#椎間板変性

#姿勢と腰痛

#生活習慣リスク

#若年性ヘルニア -

-

4.原因を断つ!日常でできる“予防&対策”

「腰やお尻、脚の痛みって、結局どうすれば防げるの?」──そんな疑問を持つ方は多いと思います。実は、痛みの多くは“日常の癖”から生まれると言われています。普段の姿勢や動き方を少し見直すだけでも、負担を減らしやすくなるそうです。

正しい姿勢・座り方・立ち方のポイント

デスクワークが長い方は、背中を丸めたり足を組んだりする癖がついていませんか?骨盤が後ろに傾いたままだと、腰やお尻の筋肉に負担がかかると言われています。座る時は「骨盤を立てる意識」で、椅子の背もたれに深く座り、背筋を軽く伸ばすのがコツです。立つ時は、両足に体重を均等にかけ、片足重心を避けるように意識してみましょう。

筋力維持のための運動・ストレッチ

体幹や背筋、腹筋をバランスよく動かすことは、腰や骨盤を安定させるうえで大切だと言われています。特に、太ももやお尻の筋肉をゆるめるストレッチや、体幹を鍛える軽いプランクなどは、自宅でも簡単に続けられます。「続けること」が筋肉の衰えを防ぐポイントです。

生活習慣の見直しとセルフケア

体重管理も見逃せません。急な体重増加は、腰や膝への負担を増やす原因になることがあります。また、喫煙は血流を悪化させ、筋肉や神経の回復を遅らせる要因になるとも言われています。適度な休息や入浴で体を温めることも、筋肉の緊張をゆるめる一助になります。

重い荷物・同じ姿勢に注意

荷物を持つときは、腰ではなく“脚”で持ち上げる意識が大切です。膝を軽く曲げ、体に近い位置で持つようにすると、腰への負担を減らせると言われています。また、同じ姿勢を続ける作業では、1時間に一度は立ち上がって伸びをするなど、こまめに体を動かしましょう。

早めの来院・定期チェックの大切さ

「まだ大丈夫」と放っておくと、慢性的な不調につながることもあります。違和感が続く場合は、早めに整形外科やリハビリ科でチェックしてもらうのがおすすめです。特に、腰痛やしびれがある方は、定期的なメンテナンスが予防につながると言われています。

引用元:https://www.joa.or.jp/public/consultation/back_pain.html

引用元:https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/exercise/s-05-002.html

#腰痛予防 #姿勢改善 #ストレッチ習慣 #生活習慣見直し #体幹トレーニング

5.もし原因がこれだったら?症状別の原因別チェック&医療機関を考えるタイミング

「この腰の痛み、何が原因なんだろう…?」と感じたことはありませんか。痛みやしびれの背景には、生活習慣・姿勢・体質など、いくつかの要因が関係していると言われています。ここでは、原因ごとのチェックポイントと、どんなときに医療機関を検討すべきかを整理してみましょう。

原因別チェックリスト:生活習慣・姿勢・体質を見直す

まず、生活習慣の観点では「長時間同じ姿勢で座っている」「運動不足」「睡眠が浅い」「冷えを感じやすい」などが挙げられます。これらは血流や筋肉の柔軟性に影響しやすいと言われています。

次に、姿勢・動作では「猫背になりやすい」「足を組む癖がある」「片足重心で立つ」「荷物を片側だけで持つ」などが要注意です。小さな癖の積み重ねが、腰やお尻の筋肉のアンバランスにつながることがあります。

また、体質・環境では「デスクワーク中心」「冷房の効いた環境」「ストレスが多い」「加齢による筋力低下」などもリスクとして知られています。

「この原因に思い当たるならこう動こう」実践フロー

・姿勢が原因なら…まずは1日1回のストレッチから始めましょう。骨盤を立てて座る意識も効果的だと言われています。

・生活習慣に心当たりがある場合は、こまめに立ち上がる・体を温める・深呼吸をするなど、日常動作を見直してみてください。

・筋力や体質が関係していると感じたら、ウォーキングや軽い体幹トレーニングを無理のない範囲で取り入れるのも良い方法です。

医療機関を考えるタイミング

「安静にしても痛みが続く」「夜間にうずく」「脚にしびれがある」などの症状が出たら、早めの来院がすすめられています。整形外科では、まず触診や画像検査を行い、**保存療法(リハビリ・物理療法・薬の使用など)**が中心になるケースが多いそうです。

一方で、筋力低下や歩行障害、排尿異常などが見られる場合は、手術を検討することもあると言われています。いずれにしても、「放置せず、早めに相談」がポイントです。

引用元:https://www.joa.or.jp/public/consultation/back_pain.html

引用元:https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/exercise/s-05-002.html

まとめと今後の行動プラン

痛みの原因は一つではなく、日常の癖や環境が複雑に関係していることが多いです。まずは自分の生活を振り返り、「少しずつでも変えられること」から始めてみましょう。そして違和感が続く場合は、医療機関で相談することが早期改善への第一歩になると言われています。

#腰痛チェック #生活習慣改善 #姿勢リセット #整形外科相談 #予防と早期対応