1.膝を伸ばすと痛い時にまず知っておくべき「膝関節の仕組み」

-

-

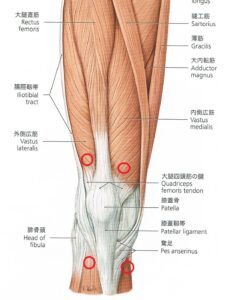

膝関節の構成(大腿骨・脛骨・膝蓋骨)/伸ばす・曲げる動作のメカニズム

-

なぜ「伸ばすと痛い」という動作で不具合が出やすいか

-

どの筋肉・靭帯・軟骨が関わるか(大腿四頭筋/ハムストリングス/膝蓋下脂肪体など)

2.膝を伸ばすと痛いときに考えられる主な原因と疾患

-

部位別に整理(膝の前・裏・内側・外側)

-

前:〈例〉膝蓋大腿関節症/大腿四頭筋腱付着部炎など

-

裏:〈例〉ベーカー嚢腫/筋肉の硬さなど

-

内側:〈例〉半月板損傷/変形性膝関節症

-

外側:〈例〉腸脛靭帯炎(ランナー膝)など

-

-

その他、靭帯損傷・関節リウマチ・軟骨摩耗なども。

-

症状の特徴(伸ばすと痛む/引っかかる/腫れる/ゴリゴリ音)で原因を読み解くヒント。

3.膝を伸ばすと痛い時に自宅でできるセルフケア&ストレッチ

-

筋肉・関節の柔軟性を上げるストレッチ例(太ももの前・裏、ふくらはぎ)

-

筋力強化トレーニング(大腿四頭筋・内側広筋・股関節周囲筋など)

-

日常動作の中で「膝を伸ばす」負荷を減らすポイント(体重コントロール・姿勢・歩き方)

-

“やってはいけないこと”と注意点(無理な屈伸・放置・早期受診サインを見逃さない)

4.伸ばすと痛い膝を放置するとどうなる?受診すべきサインと治療の選択肢

-

放置のリスク(症状の進行・可動域制限・変形性膝関節症の悪化)

-

受診すべきサイン一覧(夜間痛・腫れ・動けない/階段困難/音が鳴る)

-

何科に行くべきか(整形外科・関節専門クリニック)

-

治療の流れ:保存療法(休息・薬・運動)→手術・再生医療などの最新選択肢

5.膝が伸ばせるようになるための「予防・習慣化プラン」

-

毎日のルーティン例(ストレッチ+筋トレ+歩行改善+休息)

-

ライフステージ別ポイント(40〜50代・スポーツしている人・座り仕事の人)

-

膝に良い生活習慣(体重管理・栄養・姿勢・運動習慣)

-

定期チェック・セルフモニタリング法(伸びにくい・痛みの出方を記録)・早期対応のすすめ

-

1.膝を伸ばすと痛い時にまず知っておくべき「膝関節の仕組み」

-

膝を伸ばすと痛いと感じるとき、まず押さえておきたいのが「膝関節がどう動いているのか」という基本的な仕組みです。普段は何気なく歩いたり座ったりしていますが、膝関節は実は体の中でもっとも複雑な関節の一つと言われています(引用元:リハサクMAGAZINE)。

膝関節は「大腿骨(太ももの骨)」「脛骨(すねの骨)」「膝蓋骨(お皿の骨)」の3つで構成されています。この3つが滑らかに動くことで、膝の曲げ伸ばしがスムーズに行われています。さらに、骨同士の間には「関節軟骨」があり、クッションのような役割を果たして衝撃を吸収しているんですね。

伸ばす・曲げる動作のメカニズムと痛みが出やすい理由

膝を伸ばすときには、太ももの前側にある「大腿四頭筋」が主に働きます。逆に曲げるときは、太ももの裏側にある「ハムストリングス」が使われます。この二つの筋肉がバランスよく働くことで、膝関節が安定すると言われています(引用元:オムロン ヘルスケア)。

ただし、デスクワークや運動不足で大腿四頭筋が硬くなったり、逆にハムストリングスがうまく伸びなかったりすると、膝の動きがスムーズにいかなくなります。その結果、「伸ばすと痛い」という違和感が出やすくなるのです。

また、膝の前面にある「膝蓋下脂肪体」と呼ばれる組織が炎症を起こすことも、伸ばしたときの痛みにつながることがあると報告されています(引用元:札幌ひざのセルクリニック)。もう一つ見落とされがちなポイントが、「膝のねじれ」です。膝関節は単純な“蝶番(ちょうつがい)”のように見えますが、実際は少し回旋(ねじれ)ながら動く構造をしています。そのため、筋肉や靭帯の一部が硬くなると、伸ばした際に関節の動きが引っかかるような感覚や痛みを感じることがあるといわれています。

「歩いている時は平気なのに、座って伸ばすと痛い」「寝起きに膝を伸ばすと違和感がある」というケースも多く、これは関節周辺の滑膜や軟骨、脂肪体などが一時的にこわばっているサインかもしれません。そうした場合には、ストレッチや軽い可動域運動で徐々に筋肉のバランスを整えていくことがすすめられています(引用元:くまのみ整骨院)。

膝は「曲げる」「伸ばす」の両方の動きがかみ合ってこそ安定します。どちらか一方に負担がかかると、膝全体の機能にも影響が出ることがあると言われています。日常生活の中で違和感を感じたら、無理に動かすよりも一度休めて、様子を見ながらセルフケアを行うことが大切です。

#膝関節の仕組み

#膝を伸ばすと痛い原因

#大腿四頭筋とハムストリングス

#膝蓋下脂肪体の炎症

#膝の動きとバランス

-

-

-

-

-