| 1. なぜ「おしりの横の筋肉が痛くなる」のか? — 主な原因一覧 |

・中殿筋・小殿筋・梨状筋・大殿筋の過緊張・筋膜性痛/筋肉損傷

・梨状筋症候群・坐骨神経圧迫

・仙腸関節・股関節由来の関連痛

・殿皮神経障害など浅在性神経の関与

・骨盤の歪み・姿勢不良による負荷上昇 |

| 2. 症状で見分ける:原因別チェックポイント |

・痛む部位・痛み方(ズキズキ・ピリピリ・しびれを伴うか)

・動作・姿勢との関連性(座る・歩く・寝返りなど)

・押したりストレッチで痛む部位の場所

・下肢への放散痛やしびれの有無

・改善/悪化する条件(動かすと痛む、休むと楽になるなど) |

| 3. セルフケアでできる対処法・ストレッチ |

・安静と冷却/温熱療法の使い分け

・梨状筋ストレッチ・中殿筋ストレッチなど具体手順

・筋膜リリース・セルフマッサージの方法

・日常でできる姿勢改善・座り方・休憩ルール

・簡単な筋力強化エクササイズ(体重制御できる範囲で) |

| 4. これって要注意?受診すべきサインと専門家の選び方 |

・痛みが1〜2週間以上続く・夜間痛・しびれが強い・歩行障害・排尿排便異常など

・整形外科・整骨院・神経内科・リハビリ科など受診先の目安

・診断で使われる検査(画像・神経伝導・徒手検査など) |

| 5. 予防策と日常習慣への落とし込み |

・筋肉バランスを保つストレッチ+筋トレルーチン

・正しい座り方・立ち方・歩き方のポイント

・頻繁な姿勢変更・休憩ルールの導入

・冷え・血行不良対策(入浴・温熱ケアなど) |

1.なぜ「おしりの横の筋肉が痛くなる」のか? — 主な原因一覧

「おしりの横がズキッと痛む」「立ち上がる時や歩く時に違和感がある」──そんな症状を感じたことはありませんか?

実はこの痛み、ただの“筋肉痛”とは限らないと言われています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4111/)。おしりの横には複数の筋肉や神経、関節が集中しており、日常の姿勢や体の使い方の癖が痛みを引き起こすことが多いようです。

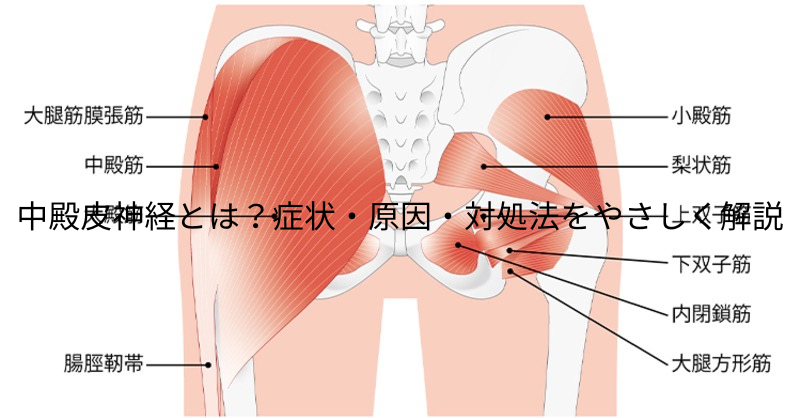

中殿筋・小殿筋・大殿筋の過緊張や筋膜性の痛み

おしりの横を支える代表的な筋肉が「中殿筋」と「小殿筋」。長時間の立ち姿勢や片足重心、デスクワーク中の姿勢の崩れなどでこれらの筋肉が過緊張を起こすと、筋膜に炎症が生じて痛みが出ることがあると言われています(引用元:https://sincellclinic.com/column/mFCuzJxJ)。

特に中殿筋は、歩行や階段の上り下りで常に使われる筋肉。疲労がたまると、押したときに「ピンポイントで痛い」と感じることも少なくありません。

梨状筋症候群・坐骨神経の圧迫

おしりの奥にある「梨状筋」という筋肉が硬くなると、近くを通る坐骨神経を圧迫し、痛みやしびれが出ることがあります。この状態は「梨状筋症候群」と呼ばれ、長時間座りっぱなしの人や運転が多い人に見られる傾向があるようです(引用元:https://karada-seikotu.com/sciatica_p/)。

腰から太もも裏にかけてピリピリと痛みが走る場合は、神経由来の痛みの可能性も考えられます。

仙腸関節や股関節からの関連痛

おしりの横の痛みは、必ずしも筋肉だけが原因とは限りません。骨盤の後ろ側にある「仙腸関節」や、脚の付け根にある「股関節」の動きが悪くなることで、周辺の筋肉に過剰な負担がかかり、痛みを感じるケースも報告されています。

特に姿勢の癖や加齢による関節の硬さが関係していることもあるようです。

浅い神経(殿皮神経)の影響

おしりの表面近くには「上殿皮神経」「下殿皮神経」といった浅在性の神経が走っています。これらが圧迫されたり、炎症を起こしたりすると、チクチク・ピリピリとした神経痛のような痛みを感じる場合があります。タイトな衣服や長時間の座位が影響するとも言われています。

骨盤の歪みや姿勢不良による負担

脚を組む、片側に体重をかけて立つ、スマホ操作で前傾姿勢が続く──こうした日常動作の積み重ねが骨盤の歪みを生み、おしり周囲の筋肉に偏った負担をかけてしまうこともあるようです。

一見小さなクセでも、長期間続くことで慢性的な筋肉のこわばりや痛みにつながる場合があります。

おしりの横の痛みは、「どの筋肉や関節が負担を受けているか」で原因が大きく異なります。セルフでの判断が難しいときは、整形外科やリハビリ科などで一度触診や検査を受け、原因を明らかにすることが大切と言われています。

#おしりの痛み

#中殿筋の張り

#梨状筋症候群

#坐骨神経圧迫

#骨盤バランス

2.症状で見分ける:原因別チェックポイント

「おしりの横の筋肉が痛い」と言っても、その感じ方や出るタイミングは人それぞれですよね。

実は、痛みの出方を丁寧に観察すると、原因の見当をある程度つけることができるとも言われています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4111/)。

ここでは、症状のパターン別に「どんな原因が関係しているのか」を見分けるためのチェックポイントを紹介します。

痛む部位と痛みの種類をチェック

まず確認したいのが、痛む場所とその感覚です。

おしりの横を押すとズキッとする場合は、中殿筋や小殿筋などの筋肉に負担がかかっている可能性があると言われています。

一方で、ピリピリ・ジンジンといった神経的な痛みを感じるときは、梨状筋のこわばりや坐骨神経の圧迫が関係しているケースも考えられます(引用元:https://sincellclinic.com/column/mFCuzJxJ)。

また、筋肉由来の痛みは動かすと悪化しやすく、神経由来の痛みは安静時にも続く傾向があるとも言われています。

痛みが出る動作や姿勢との関係

どんな動作で痛みが出るかも重要なヒントになります。

たとえば、座っていると痛いなら梨状筋症候群や殿皮神経の圧迫、立ち上がりや歩行で痛いなら中殿筋や股関節周囲の筋肉の緊張が影響しているかもしれません。

寝返りや階段の上り下りで強くなる場合は、仙腸関節や股関節の動きが制限されている可能性もあるとされています(引用元:https://karada-seikotu.com/sciatica_p/)。

押したとき・ストレッチしたときの痛み方

「押すと痛い」「ストレッチすると突っ張る」などの感覚もチェックしてみましょう。

押したときにピンポイントで痛む場合は筋肉や筋膜性の痛み、広い範囲でジーンと響く場合は神経や関節が関係していることが多いようです。

ストレッチで一時的に軽くなる場合は、筋肉疲労や姿勢性のこりが原因のこともあります。

下肢への放散痛やしびれの有無

太ももやふくらはぎまでしびれや痛みが広がる場合は、坐骨神経の関与が疑われます。

特に片側だけに強く出るときは、梨状筋症候群や腰椎の神経圧迫などの可能性もあるとされています。

一方、しびれがなく局所的な鈍痛が中心の場合は、筋肉や筋膜に問題があるケースが多いと言われています。

改善・悪化の条件を把握する

最後に、「どんなときに痛みが強まるか・軽くなるか」も大切なサインです。

動くと痛く、休むと楽になるタイプは筋肉疲労や使いすぎが背景にあることが多く、逆に安静にしていても痛みが続く場合は神経や関節の不調が関係している可能性があるようです。

痛みの出方を日記のように記録しておくと、来院時の触診や検査でも役立つとされています。

おしりの横の痛みは、単に「疲れたから」では片付けられないケースも多いです。

どんな動作で痛むのか、どんな感覚があるのかを整理することで、原因をより正確に把握できると言われています。

#おしりの痛みチェック

#梨状筋症候群

#坐骨神経痛

#中殿筋のこり

#痛みの原因を探る

3.セルフケアでできる対処法・ストレッチ

「おしりの横が痛い」と感じたとき、すぐに激しい運動をするのは逆効果になることもあります。

まずは無理をせず、体の状態を整えることが大切と言われています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4111/)。

ここでは、自宅でできるセルフケアの方法を、順を追って紹介します。

安静と冷却・温熱の使い分け

痛みが出始めた直後は、**安静と冷却(アイシング)**が基本です。

筋肉や筋膜に炎症が起きている場合、冷やすことで腫れや熱感を抑えられると言われています。

保冷剤や氷をタオルで包み、10〜15分ほどを目安に当てるのが良いとされています。

一方で、慢性的なこりや血行不良が原因の痛みには、温めて筋肉を緩めるのが有効とされています(引用元:https://karada-seikotu.com/sciatica_p/)。

湯船で体を温める、蒸しタオルをあてるなど、日常の中で無理なく続けられる方法がおすすめです。

梨状筋・中殿筋ストレッチの基本

痛みが落ち着いてきたら、ストレッチで筋肉をやさしく伸ばしていきましょう。

たとえば梨状筋ストレッチでは、仰向けになって片方の膝を反対の胸に引き寄せ、20〜30秒キープ。

おしりの奥が伸びる感覚があればOKです。

中殿筋ストレッチは、椅子に座って足首を反対の太ももに乗せ、軽く前傾することでおしりの外側が伸びます。

「気持ちいい」と感じる程度にとどめ、痛みを感じたら中止してください(引用元:https://sincellclinic.com/column/mFCuzJxJ)。

筋膜リリース・セルフマッサージのコツ

フォームローラーやテニスボールを使った筋膜リリースも有効とされています。

おしりの下にボールを置き、体重をかけながらゆっくり転がすことで、硬くなった筋肉がほぐれやすくなります。

ただし、強く押しすぎると逆に炎症を悪化させることもあるため、心地よい圧で行うことがポイントです。

姿勢改善と座り方の工夫

長時間の座り姿勢は、おしりの筋肉を圧迫し、痛みを悪化させることがあります。

骨盤を立てて座る意識を持ち、1時間に1回は立ち上がって軽くストレッチを行いましょう。

デスクワークが多い人は、クッションを使って座面の圧を分散させるのも良いとされています。

簡単な筋力強化エクササイズ

痛みが落ち着いたら、筋力を戻すステップに進みましょう。

おすすめなのはヒップリフト。

仰向けに寝て膝を立て、ゆっくりおしりを持ち上げて数秒キープ。

中殿筋や大殿筋をバランスよく使うことで、再発予防につながると言われています。

ただし、体重をかけた際に痛みが強まるようであれば、無理をせず休みましょう。

「おしりの横の筋肉が痛い」場合、焦って強い刺激を加えるよりも、冷却→温熱→ストレッチ→筋トレの順で少しずつ進めるのが理想的です。

日常の姿勢改善とあわせて、少しずつ体のバランスを整えていきましょう。

#おしりストレッチ

#梨状筋リリース

#中殿筋エクササイズ

#姿勢改善

#セルフケア習慣

4.これって要注意?おしりの横の痛みで来院を考えるべきサイン

「ちょっとした筋肉痛かな」と思って放置していたおしりの横の痛みが、なかなか引かない…。そんな経験はありませんか?

実は、痛みが1〜2週間以上続く場合や、夜にズキズキして眠れないときは注意が必要と言われています。特に「しびれ」「歩行時の違和感」「足に力が入りにくい」「排尿・排便のコントロールが難しい」などがあるときは、神経が関係している可能性も考えられます(引用元:https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/sciatica.html)。

一時的な筋肉の張りであれば自然に改善することもありますが、神経や関節、椎間板などのトラブルが隠れているケースもあるため、早めの専門家相談が安心とされています。

どこへ行けばいい?症状別に見る専門家の選び方

おしりの横の痛みといっても、原因によって相談先が異なります。

まず、痛みが強く歩くのもつらい場合や、しびれ・麻痺を伴う場合は 整形外科 が第一選択とされています。レントゲンやMRIなどの画像検査を行い、腰椎や神経の状態を確認してもらえます。

筋肉のコリや軽い炎症が中心のようであれば、整骨院や整体院で筋膜リリースやストレッチ施術を受けることで緩和を目指す方法もあります。ただし、強いしびれや排泄の異常があるときは医療機関の受診が優先です(引用元:https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/piriformis.html)。

また、しびれや神経症状が長引く場合は 神経内科 で神経伝導検査を行うケースもあります。リハビリ科やペインクリニックでは、痛みを和らげるためのリハビリ指導や神経ブロック注射なども行われることがあるとされています(引用元:https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/spinal_stenosis.html)。

検査の流れと受けるメリット

整形外科ではまず触診や問診を通して痛みの出方・範囲を確認し、必要に応じて画像検査(レントゲン・MRI)を実施します。MRIは神経の圧迫状態や椎間板の変形を詳しく確認できるため、原因の特定につながりやすいとされています。

一方、神経内科では「神経伝導検査」などの電気的検査で神経が正常に働いているかを調べます。

こうした検査を受けることで、筋肉・関節・神経のどこに問題があるのかを明確にでき、適切な施術やリハビリ方針が立てやすくなります。結果的に「長引く痛みを繰り返さない生活習慣づくり」にもつながるとされています。

早めの相談が安心な理由

痛みを「そのうち治るだろう」と放置すると、歩き方や姿勢にクセがつき、別の部位(腰・股関節・膝)へ負担が広がることがあります。特に神経性の痛みは慢性化しやすいため、早期に原因を見つけて対策することが重要です。

医師や専門家に相談することで、原因に合ったストレッチや運動、生活上の注意点も具体的に教えてもらえることが多いので、「我慢しすぎないこと」が改善への第一歩と言えるでしょう。

まとめ

おしりの横の痛みが長引く場合、「筋肉の張り」だけでなく「神経の圧迫」や「関節の炎症」など複数の原因が関係していることがあります。

痛みやしびれ、歩行のしづらさ、排尿異常などがあるときは、自己判断せず専門家に相談してみてください。適切な検査で原因を把握し、早めに改善へとつなげていくことが大切です。

#おしりの痛み

#坐骨神経痛

#整形外科受診の目安

#しびれの原因

#神経伝導検査

5.おしりの横の痛みを防ぐために ― 日常でできる予防と習慣づくり

おしりの横の筋肉が痛くなる原因の多くは、筋肉バランスの崩れや姿勢のクセだと言われています。特にデスクワーク中心の生活や、片足に重心をかける癖がある人は注意が必要です。

「痛みが出てから対処する」のではなく、「痛みを出さない体をつくる」ために、日常生活の中で取り入れられる予防習慣を整えていきましょう。

H3:筋肉バランスを保つストレッチと筋トレルーチン

おしりまわりの筋肉は、中殿筋・大殿筋・梨状筋などが複雑に支え合っています。このバランスが崩れると、片方の筋肉だけに負担がかかり、痛みや違和感を感じやすくなると言われています(引用元:https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/piriformis.html)。

おすすめは、毎日の軽いストレッチ+週2〜3回の筋トレルーチン。

ストレッチでは、膝を胸に引き寄せる「梨状筋ストレッチ」や、横向きで脚を上げ下げする「中殿筋トレーニング」などが有効とされています。

また、スクワットやヒップリフトなどでおしり全体の筋力を鍛えると、筋肉バランスの安定に役立つと言われています(引用元:https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/sciatica.html)。

H3:正しい座り方・立ち方・歩き方を意識する

意外と見落とされがちなのが、日常の姿勢です。

長時間座りっぱなしの姿勢はおしりの筋肉を圧迫し、血流を悪くする原因になるため、30〜60分ごとに立ち上がって軽く体を動かすのが理想です。

また、立つときは両足に均等に体重をかけ、歩くときは「かかとからつま先」へ自然に体重を移すことを意識すると、股関節やおしりへの負担を減らせると言われています。

姿勢を見直すことで、痛みの再発予防にもつながると考えられています(引用元:https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/posture.html)。

H3:血行不良を防ぐ温熱ケアと休憩ルール

冷えや血行不良は、筋肉の硬直や痛みを悪化させる原因になることがあります。

お風呂ではシャワーだけで済ませず、ぬるめのお湯に10〜15分ほど浸かることで、筋肉が緩みやすくなります。

また、冬場や冷房の効いた室内では、ホットパックや温熱シートなどを使っておしりまわりを温めるのもおすすめです。

仕事中も、1時間に一度は立ち上がってストレッチや軽い屈伸を行うなど、血流を促す習慣を取り入れるとよいでしょう。

H3:生活の中で無理なく続けるコツ

予防は「毎日続けられるかどうか」がポイントです。

「歯磨きの前にストレッチをする」「入浴後に筋膜リリースを行う」など、日常のルーティンに組み込むと無理なく継続しやすくなります。

特にデスクワークが多い人は、座る時間を減らすだけでも筋肉への負担が軽くなると言われています。

小さな工夫を積み重ねていくことで、痛みに悩まされにくい体づくりができるでしょう。

#おしりの痛み予防

#中殿筋トレーニング

#姿勢改善

#温熱ケア

#ストレッチ習慣