| 見出し | 内容の狙い/補足ポイント |

|---|---|

| 1. ランニング中・後に感じる股関節の痛み・違和感パターン | ・どのような「痛み」「違和感」が起きやすいか(前・横・後ろ・鼠径部など) ・いつ出るか(走り始め・走行中・終盤・翌日) ・軽度〜重度の違い → |

| 2. ランニングによる股関節痛の主な原因メカニズム | ・股関節の構造的特徴(関節唇、軟骨、滑液包など) ・筋肉・腱・靭帯・筋バランスの乱れ ・フォームの崩れ・左右差 ・オーバーユース・急激な負荷増加 ・シューズ / 路面 /走り方の影響 (Nike や専門サイトでもこうした原因が挙げられている) |

| 3. 自己チェック・セルフ診断の方法 | ・痛み出るタイミング記録・頻度チェック ・可動域チェック(開脚・回旋・屈伸) ・筋力バランスチェック(片脚立ち・中臀筋テスト等) ・フォーム撮影(動画で左右差チェック) ・走行距離/ペースの変化との関係分析 |

| 4. 改善・予防のための実践方法 | ├ 4-1 ストレッチ/可動域ドリル(腸腰筋、内転筋、大臀筋など) ├ 4-2 筋力トレーニング(中臀筋・ハムストリングス・体幹など) ├ 4-3 フォーム改善アプローチ(着地/重心/脚振り方など) ├ 4-4 シューズ・インソール・路面選び ├ 4-5 練習設計の見直し(休足日・徐々な負荷上げ方) ├ 4-6 ケア・回復法(ストレッチ、アイシング、マッサージなど) |

| 5. 痛みが改善しない/重症化した時の対応と注意点 | ・どのようなサインで医療機関受診すべきか(激痛・可動域制限・日常生活支障など) ・整形外科 vs 整体 vs 理学療法士それぞれの役割 ・治療の流れ(検査・診断・リハビリ) ・再発予防のための日常生活での注意点 |

1.ランニング中・後に感じる股関節の痛み・違和感パターン

ランニングをしていると、「あれ?股関節のあたりに違和感があるな」と感じた経験はありませんか。特にマラソンやジョギングを習慣にしている方にとって、股関節の痛みは走り続ける上で避けて通れないテーマと言われています。では実際にどのような症状が起こりやすいのか、パターンを整理してみましょう。

どんな「痛み」や「違和感」が出やすいのか

股関節の前側にズキッとした感覚が出るケースもあれば、横や後ろの深い部分に重だるさを感じることもあります。特に鼠径部のチクチクする違和感は、筋肉や腱の張りが影響していると言われています(引用元:https://miyagawa-seikotsu.com/blog/4838/)。また、人によっては「突っ張る」「引っかかる」「ゴリゴリする」といった表現になることもあります。

いつ痛みが出ることが多いのか

ランニングの開始直後に股関節が硬くて痛みやすい人もいれば、走行中のフォームが崩れた時に違和感が出る人もいます。終盤になって疲労がたまると、股関節の外側や後ろ側にだるさが出る傾向もあるそうです。さらに翌日に痛みが強く出て、階段の上り下りがつらくなるというケースも報告されています(引用元:https://www.setagaya-joint.clinic/column/ランニングをすると股関節が痛い/)。

軽度〜重度の違い

軽度の段階では「ちょっと違和感があるな」程度で走れることが多いですが、無理に続けると徐々に痛みが強くなると言われています。例えば走るたびに股関節の奥がズーンと痛むようになったり、靴下を履く動作や立ち上がりの動作でもつらさが出ることがあります。ここまで来ると、単なる筋肉の張りではなく股関節の構造に関わる可能性も指摘されています(引用元:https://nike.com/jp/a/hip-pain-after-running)。

こうした症状は人それぞれで「ランニングを始めた時だけ」「翌日にだけ」という違いがありますが、放置すると走る習慣そのものが難しくなる場合もあるため、早めにケアを意識することがすすめられています。

#ランニング #股関節痛 #ストレッチ #マラソン初心者 #予防ケア

2.ランニングによる股関節痛の主な原因メカニズム

ランニングを続けていると「股関節の奥が重い」「走り方によって痛む」といった声をよく耳にします。実際、股関節は体を支える大きな関節であるため、ランニングの影響を受けやすいと言われています。では、なぜ股関節に痛みが出やすいのでしょうか。主な要因を整理してみましょう。

股関節の構造的な特徴

股関節は骨盤と大腿骨が組み合わさる部分で、関節唇や軟骨、滑液包といった組織によってスムーズな動きが支えられています。ただし、これらは繰り返しの衝撃に弱く、ランニングで摩擦や圧迫が続くと違和感につながることがあるとされています(引用元:https://www.setagaya-joint.clinic/column/ランニングをすると股関節が痛い/)。

筋肉・腱・靭帯のアンバランス

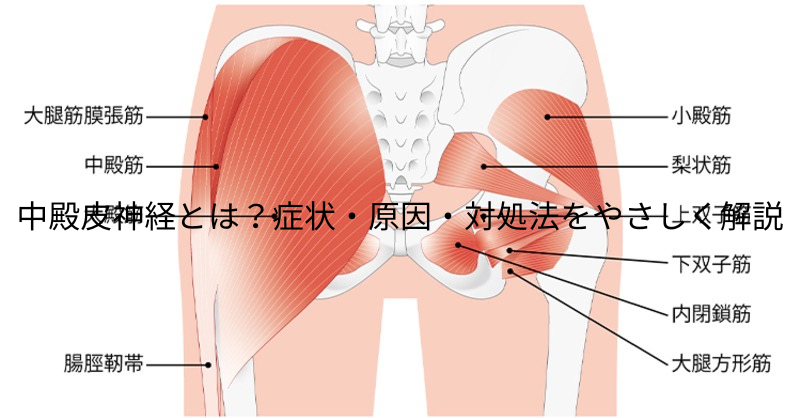

股関節周囲には大腿四頭筋、腸腰筋、中殿筋など多くの筋肉が関与しています。特定の筋肉だけが硬くなったり、逆に弱ってしまうと、バランスが崩れて関節に負担が集中しやすいと言われています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4838/)。

フォームの崩れや左右差

「走る姿勢なんて気にしたことないよ」という方も多いですが、わずかな左右差や骨盤の傾きが股関節にストレスを与えることがあるそうです。フォームが崩れることで一歩ごとの衝撃の吸収が不均等になり、結果的に違和感につながるケースも報告されています。

オーバーユースと急激な負荷

「急に距離を伸ばしたら痛みが出た」という声は珍しくありません。ランニングは継続が大切ですが、負荷を急に増やすと股関節が追いつかず、炎症や不快感につながると考えられています(引用元:https://nike.com/jp/a/hip-pain-after-running)。

シューズや路面環境の影響

靴底の減ったシューズや硬いアスファルトでの走行は、衝撃を吸収しきれずに股関節へ直撃する可能性があると言われています。走り方や着地のクセも重なると、股関節痛のリスクが高まることがあるようです。

股関節痛には複数の要因が絡むことが多いため、自分のフォームや日常の習慣を振り返りながら、無理のないランニングを意識することが大切とされています。

#ランニング #股関節痛 #オーバーユース #フォーム改善 #予防ケ

3.自己チェック・セルフ診断の方法

ランニングで股関節に違和感を覚えたとき、いきなり来院する前に自分で状態を確認しておくことが役立つと言われています。ここでは、セルフチェックのポイントを整理しました。

痛みが出るタイミングを記録する

まず大切なのは「いつ痛みが出るのか」を書き留めることです。走り始めなのか、距離が延びた頃なのか、それとも日常生活の動作中なのかを整理しておくと、股関節の状態を把握しやすくなると言われています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/4838/)。

可動域チェック(開脚・回旋・屈伸)

股関節は可動域が広いため、開脚や回旋、屈伸といった動作を行ってスムーズに動くかを確認してみましょう。左右差がある場合は小さなサインかもしれないと指摘されています(引用元:https://www.sports-medicine.com/hip-runner/)。

筋力バランスチェック(片脚立ち・中臀筋テスト)

片脚で立ったときにふらつきが出るかどうか、中臀筋に力が入るかを確かめることもポイントです。筋力のアンバランスが股関節の不調につながることがあると報告されています(引用元:https://www.runnersworld.com/health-injuries/)。

フォーム撮影での左右差確認

スマホでランニングフォームを撮影して、左右の動きの違いを見てみるのも有効だといわれています。動画で見ると客観的にチェックしやすく、普段気づかない癖がわかることがあります。

走行距離やペースとの関係を分析

最後に、走行距離やペースの変化と痛みの発生状況を比べてみましょう。負荷の増加と痛みが重なるケースも少なくないと言われています。記録を残すことで改善のヒントにつながります。

#ランニング股関節

#セルフチェック

#痛み記録

#フォーム改善

#筋力バランス

4.改善・予防のための実践方法

ランニングや日常生活で膝や股関節まわりに違和感が出ると、「どう対処したらいいのか」と迷う方も多いと思います。ここでは、専門家の意見をもとに、改善や予防につながる実践方法をいくつか紹介します。大切なのは、急に全部を取り入れるのではなく、自分の体調やペースに合わせて少しずつ継続することだと言われています(引用元:https://www.jstage.jst.go.jp/)。

4-1 ストレッチ/可動域ドリル

腸腰筋や内転筋、大臀筋などのストレッチは、股関節の柔軟性を高めるために役立つと言われています。特にランナーは股関節が硬くなりやすいため、可動域を広げるドリルを毎日の習慣にするとよいとされています(引用元:https://www.joa.or.jp/)。

4-2 筋力トレーニング

中臀筋やハムストリングス、体幹の筋力強化は、フォームを安定させる土台になると考えられています。片脚スクワットやブリッジ運動など、自重でできる種目から始めると取り入れやすいです。

4-3 フォーム改善アプローチ

着地の仕方や重心の位置、脚の振り方を意識するだけでも、膝への負担が軽減されるとされています。動画を撮って自分のフォームを確認する方法は、多くのトレーナーからも推奨されています。

4-4 シューズ・インソール・路面選び

シューズのクッション性やインソールのフィット感は、体の動きに直結します。さらに、アスファルトばかりでなく芝や土の路面を選ぶことで負担が分散されるとも言われています(引用元:https://www.japanrunning.jp/)。

4-5 練習設計の見直し

走行距離や負荷を急に増やすのではなく、休足日をしっかり取り入れることが改善につながると考えられています。トレーニング計画に余白をつくることが、長期的にはパフォーマンス向上にも役立つそうです。

4-6 ケア・回復法

練習後に行うストレッチやアイシング、マッサージは、疲労回復を早めるサポートになるとされています。特にセルフマッサージやフォームローラーは、自宅で取り入れやすい方法のひとつです。

#まとめ

#ストレッチ習慣

#筋力強化の重要性

#フォーム改善

#シューズと路面の工夫

#練習と休養のバランス

5.痛みが改善しない/重症化した時の対応と注意点

日常的なストレッチやセルフケアを続けても痛みが改善しない場合、「放っておいて大丈夫かな」と不安になる方も多いと思います。特に重症化のサインがあるときは、早めの対応が大切だと言われています(引用元:https://www.joa.or.jp/)。ここでは、医療機関を考えるべきタイミングや、それぞれの専門家の役割、検査の流れなどを整理しました。

どのようなサインで来院を検討すべきか

痛みが強くて歩くのがつらい、関節が動かしづらい、日常生活に支障が出ているなどは、来院を検討すべきサインとされています。また、夜間の激痛や、膝や股関節に腫れや熱感がある場合も要注意だと言われています(引用元:https://www.jstage.jst.go.jp/)。

整形外科・整体・理学療法士の役割

整形外科ではレントゲンやMRIなどの画像検査で状態を把握し、必要に応じて投薬やリハビリの指示が行われます。整体は筋肉や関節の柔軟性をサポートする施術が中心です。理学療法士は、運動療法を通して姿勢や動作の改善を促す役割を担うとされています(引用元:https://www.japanpt.or.jp/)。それぞれの専門家に得意分野があるため、状況に合わせた相談が重要です。

検査からリハビリまでの流れ

来院後はまず触診や問診を受け、その後に必要な画像検査を行うケースが多いです。その結果をもとに保存的な施術(ストレッチ指導や装具の使用など)が提案されることが多く、リハビリに進む流れが一般的だと言われています。

再発予防のための生活習慣

痛みが落ち着いた後も、再発を防ぐためには日常生活での工夫が必要です。例えば「長時間の同じ姿勢を避ける」「適度な運動を続ける」「体重管理を意識する」などが挙げられます。小さな習慣の積み重ねが、長期的な改善につながるとされています。

#痛みのサインを見逃さない

#整形外科と整体と理学療法士の役割

#検査からリハビリの流れ

#再発予防の生活習慣

#早めの専門家相談が安心