1. 保存療法の全体像:選ばれる理由と治療の流れ

-

運動療法(ストレッチ、ウォーキング、筋力強化)

-

理学療法・リハビリ、認知行動療法・リエゾン療法

-

薬物療法:NSAIDs、神経障害性疼痛薬、筋弛緩薬、オピオイドまで

-

神経ブロック療法などの注射

2. 日常生活・セルフケアでできる点

-

姿勢改善:S字カーブ、前かがみが有効なケース、正しい座り方

-

ストレッチ:梨状筋、大殿筋、ハムストリングスなど

-

ウォーキング・生活改善、温熱療法・ツボ・禁煙・靴選び

3. 装具療法・物理療法の活用

-

コルセット・腰椎ベルトなどの装具療法:効果と使用時期・期間

-

物理療法:温熱、マッサージ、牽引などの紹介

4. 手術療法・インターベンションの検討タイミング

-

外科手術(椎間板摘出など)の位置づけ、保存治療との比較

-

患者が手術を「受ける価値がある」と感じる改善率(+15%など研究データ)

-

インターベンション(非手術的/注射・MISなど海外での注目法)も紹介

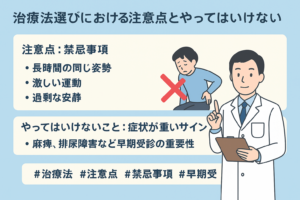

5. 治療法選びにおける注意点とやってはいけないこと

-

長時間の同じ姿勢、激しい運動、過剰な安静などの禁忌

-

症状が重いサイン(麻痺、排尿障害など)と早期受診の重要性

-

医師との相談のすすめ、セルフ判断のリスクを明示

1.保存療法の全体像:選ばれる理由と治療の流れ

坐骨神経痛の検査において、多くの場合はまず「保存療法」と呼ばれる方法が選ばれると言われています。理由としては、体への負担を抑えつつ、自然な回復力を引き出すことを目的としているからです。ここでは代表的な保存療法の流れを整理してご紹介します。

運動療法:ストレッチ・ウォーキング・筋力強化

「体を動かすと痛みが出るのでは?」と心配になる方もいますが、軽度であればストレッチやウォーキング、体幹の筋力強化が有効とされることがあります。特にお尻や太ももの裏を伸ばすストレッチは、坐骨神経周囲の緊張をやわらげる一助になると言われています(引用元:https://www.toutsu.jp/Pain/Zakotsu)。

理学療法・リハビリ、認知行動療法・リエゾン療法

リハビリでは理学療法士が姿勢や歩き方を確認し、負担の少ない動作を指導してくれます。さらに、痛みに対する不安をやわらげるために認知行動療法が取り入れられるケースもあると紹介されています(引用元:https://seikei-mori.com/blog/post-330/)。体と心の両面にアプローチすることで、長期的な改善につながる可能性があると考えられています。

薬物療法:NSAIDs・神経障害性疼痛薬・筋弛緩薬・オピオイド

痛みが強い場合には薬によるサポートも検討されます。一般的にはNSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)がよく使われる一方で、しびれや神経痛が中心の方には神経障害性疼痛薬が選ばれる場合があります。症状によっては筋弛緩薬や、強い痛みに限ってオピオイド系薬が使われることもあると説明されています(引用元:https://www.apollohospitals.com/ja/diseases-and-conditions/could-the-pain-in-your-legs-be-sciatica-heres-how-to-find-out)。

神経ブロック療法:注射によるアプローチ

保存療法の中でも「神経ブロック注射」は強い痛みを抑える方法として知られています。痛みの原因となる神経の近くに薬を注射し、一時的に炎症や興奮を落ち着ける施術です。痛みの緩和によってリハビリを続けやすくする効果もあると考えられています(引用元:https://www.nihonyakushido.com/)。

このように、保存療法は多様な手段を組み合わせながら進められることが多いとされます。症状の度合いや生活スタイルに応じて、医師と相談しながら最適な方法を選んでいくことが大切です。

#坐骨神経痛

#保存療法

#運動療法

#薬物療法

#神経ブロック

2.日常生活・セルフケアでできる点

坐骨神経痛は「毎日の過ごし方」で症状の出方が変わることもあると言われています。ここでは、自分で取り入れやすいセルフケアについてお伝えします。

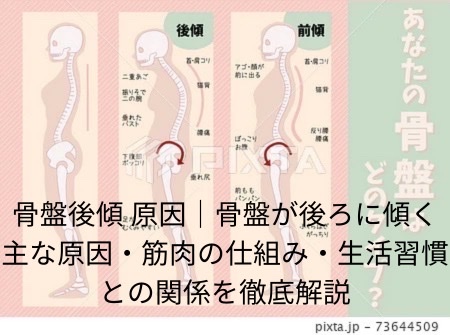

姿勢の改善

「腰を丸めないように意識するといいですよ」と専門家もよく伝えています。背骨のS字カーブを保つことで、腰やお尻まわりへの負担を減らせるそうです。特に長時間座るときは、背もたれに深く腰掛けて骨盤を立てる座り方が勧められています(引用元:サワイ健康推進課、日本薬師堂、たかだクリニック)。また、前かがみの姿勢で楽になるケースもあると言われており、自分に合った姿勢を探してみるのが大切です。

ストレッチの習慣化

梨状筋や大殿筋、ハムストリングスを伸ばすストレッチは、坐骨神経の圧迫をやわらげるサポートになると紹介されています(引用元:IMSグループ、MEDIAID Online、住吉鍼灸院・接骨院)。「寝る前に数分だけでもやると違いますよ」と実際の利用者の声もあるようです。呼吸を合わせながら、痛みを感じない範囲でゆっくり行うのがポイントです。

生活習慣の工夫

軽いウォーキングは、血流を促し筋肉のこわばりを和らげると言われています。さらに温熱療法で腰やお尻を温めると、リラックス効果が得られやすいそうです。東洋医学的にはツボ押しも紹介されており、無理なく続けられるセルフケアとして注目されています(引用元:住吉鍼灸院・接骨院、リペアセルクリニック東京院)。そのほか、禁煙や靴の選び方も体への負担を減らす工夫として語られています。

まとめ

「姿勢を意識するだけでも違う?」

「そうそう。さらにストレッチやウォーキングを組み合わせるとより効果的って言われてるよ。」

「毎日のちょっとした習慣で改善につながるんだね。」

こうした小さな取り組みの積み重ねが、坐骨神経痛のセルフケアにつながると考えられています。

#坐骨神経痛

#セルフケア

#ストレッチ

#姿勢改善

#生活習

3.装具療法・物理療法の活用

腰痛や慢性的な不調を抱えていると「薬だけでは不安」「日常生活を少しでも楽にしたい」と思う方も多いのではないでしょうか。そんなときに選択肢のひとつになるのが装具療法や物理療法です。どちらも体に直接的なサポートを与える方法として知られています。

装具療法:コルセット・腰椎ベルトの効果と使用時期

「コルセットって腰を固めてしまって逆に良くないんじゃない?」という声を耳にすることもあります。実際には、急な腰痛や動作での負担をやわらげる目的で一時的に用いられることが多いと言われています。

日本薬師堂によると、腰椎ベルトは腰回りを安定させ、筋肉や関節への負担を減らすサポートとして使われるケースがあるそうです(引用元:https://www.nihon-yakushido.com)。また、たかだクリニックでも、**急性期の腰痛や無理な姿勢を避けたいとき**に有効とされています(引用元:https://www.takada-clinic.com)。

ただし「ずっと着けっぱなし」では筋力低下につながるリスクがあるとも指摘されているため、使う時期・期間を医師や専門家と相談しながら調整するのが望ましいと言われています。

物理療法:温熱・マッサージ・牽引の特徴

一方で、物理療法は直接的に体へアプローチする施術として用いられることがあります。代表的な方法には以下のようなものがあります。

-

温熱療法:血流を促し、筋肉のこわばりをやわらげる効果が期待される

-

マッサージ:筋緊張をやさしくほぐし、体を動かしやすくするサポートになる

-

牽引療法:腰や首を引っ張ることで関節の隙間を広げ、負担を軽減すると言われている

幹細胞治療 表参道ヘレネクリニックでも、これらの方法が保存的な選択肢のひとつとして紹介されています(引用元:https://omotesando-heleneclinic.com)。

「今日は温めた方がいいのか?」「マッサージで楽になるかな?」と迷うこともありますが、症状や体質によって合う施術は人それぞれ。一度専門家に相談してみると、自分に合ったケア方法を見つけやすいと言われています。

まとめ

装具療法は動作時の負担を一時的に軽減する役割、物理療法は体を外側から支えるアプローチとして位置づけられています。どちらも万能ではありませんが、適切に取り入れることで日常生活の質をサポートすると言われています。

腰の不安が続くときには「我慢せずに相談すること」が、長く付き合ううえでの大切な一歩になるでしょう。

#ハッシュタグ

#装具療法 #物理療法 #腰痛ケア #コルセット活用 #温熱療

4.手術療法・インターベンションの検討タイミング

手術療法の位置づけと保存療法との比較

腰や首の不調に対しては、まず保存的な方法(リハビリや装具、物理療法など)が基本になります。ただし、長期間にわたって改善が乏しい場合や、生活の質に大きな影響が出ている場合には、外科的なアプローチが検討されることもあると言われています。例えば椎間板摘出術や固定術は、神経の圧迫を軽減する目的で行われることが多いとされています(引用元:トウツー、たかだクリニック、たけだ整骨院公式サイト)。

一方で、「保存療法で改善しやすい人」と「手術で効果を得られる人」がいるとも言われており、医師と相談しながら判断することが大切です。

手術を「受ける価値がある」と感じる改善率

「手術を受けてよかった」と感じる指標のひとつに改善率があります。研究データでは、手術を受けた患者の約15%程度が保存的療法と比べて高い改善を得られる傾向が示されているとも言われています(引用元:医療法人社団 誠療会 成尾整形外科病院)。もちろんすべての方に当てはまるわけではなく、症状の種類や生活状況によって異なります。

患者さん自身が「この改善なら日常生活が楽になる」と感じられるかどうかが、手術を検討する大きなポイントになりますね。

インターベンション療法という選択肢

最近では、外科手術以外の方法として「インターベンション」と呼ばれる施術も注目されています。これは注射や低侵襲手術(MIS:Minimally Invasive Surgery)のことを指し、体への負担を軽減する狙いがあるとされています。海外の医療機関では積極的に導入されているところもあり、日本でも少しずつ広がっていると言われています(引用元:バンコク病院)。

「手術しかない」と思ってしまう方も多いのですが、このように非手術的な選択肢があることを知っておくだけでも安心材料になるかもしれません。

まとめ

手術やインターベンションを検討するタイミングは「症状の強さ」や「保存療法での改善度合い」、そして「患者自身の生活の質」が目安になると言われています。どの選択が自分に合っているのかを判断するには、専門家としっかり話し合うことが欠かせません。

#ハッシュタグ

#腰椎手術

#保存療法との比較

#改善率データ

#インターベンション療法

#手術検討タイミング

5.治療法選びにおける注意点とやってはいけないこと

腰や足のしびれ、痛みが出たときに「安静にしていればそのうち改善するだろう」と考える方も多いのですが、実はそれが逆効果になることもあると言われています。特に腰椎疾患の場合は、自己判断で過ごしてしまうと症状が長引いたり、悪化につながるリスクがあるようです(引用元:IMSグループ、たかだクリニック、たけだ整骨院)。

やってはいけない生活習慣

まず気をつけたいのは「長時間同じ姿勢を続けること」。デスクワークや車の運転で腰に負担が集中すると、血流が滞り痛みが強くなると言われています。逆に「激しい運動」も腰に過剰なストレスを与えるため控えたほうがいいとされています。さらに意外なのが「過剰な安静」。寝てばかりいると筋力が低下し、かえって改善しづらくなるケースがあるそうです(引用元:IMSグループ)。

症状が重いサインに注意

「少し歩くと足がしびれる」「力が入らない」といった症状が出ている場合は、体からのサインかもしれません。特に麻痺や排尿障害などがある場合は、早めに専門医へ相談することが重要だとされています(引用元:たかだクリニック、足立慶友整形外科)。

医師との相談の大切さ

「まだ我慢できるから大丈夫」と放置するのはリスクがあると言われています。自己判断だけに頼らず、専門の医師と相談しながら検査や施術の方針を決めていくことが望ましいとされています。特に初めて症状が出たときや、繰り返し痛みが出ている場合は、一度しっかり触診を受けることをおすすめします(引用元:たけだ整骨院)。

まとめ

腰椎のトラブルは、やってはいけない生活習慣を避け、早めに相談することで悪化を防げる可能性があると言われています。無理をせず、正しい情報をもとに対策を考えていくことが大切ですね。

#腰椎疾患

#セルフケア

#生活習慣改善

#早期相談

#自己判断のリスク