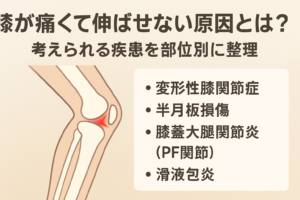

① 膝が痛くて伸ばせない原因とは?|考えられる疾患を部位別に整理

-

膝関節周辺の組織(半月板、靭帯、軟骨、膝蓋下脂肪体など)の問題を解説

-

部位別の可能性:変形性膝関節症/半月板損傷/膝蓋大腿関節炎(PF関節)/滑液包炎ほか

② 「放っておいて大丈夫?」:受診が必要かどうかのポイント

-

安静時・動作時の痛みの違いに注目(例:屈伸時のみ痛い場合)

-

腫れ・熱感・慢性化など危険サインで早めの整形外科受診を促す

③ 今すぐできる応急処置:安静・冷却・温熱の使い分け

-

症状出現直後は冷却、それ以降は温熱が効果的なケースもある

-

避けた方が良い行動(過度な運動、我慢など)

④ 膝を伸ばせない人におすすめのストレッチ&筋トレ

-

太もも前後のストレッチ/寝ながら・座りながらできる方法

-

筋力を支える大腿四頭筋・中殿筋・腸腰筋などのトレーニング

-

ガイド付きで「取り組みやすい」構成に

⑤ 再発防止と生活改善:膝を守る習慣づくり

-

継続的なストレッチ・運動の重要性と効果

-

避けるべき動作(ランニング・ジャンプ・正座など)と代替運動(水中運動、固定バイクなど)

1.膝が痛くて伸ばせない原因とは?|考えられる疾患を部位別に整理

-

膝が痛くて伸ばせない時、多くの方は「どこが悪いのだろう?」と不安になるのではないでしょうか。膝関節は複数の組織で支えられており、半月板や靭帯、軟骨、さらに膝蓋下脂肪体などが互いに作用しています。そのため、どの部位に問題があるかによって症状の出方が異なると言われています(引用元:東京神田整形外科クリニック、inoruto.or.jp、リハサク)。

変形性膝関節症による痛み

加齢や長年の負担によって軟骨がすり減ると、関節の動きがスムーズでなくなり、膝が伸ばしづらくなることがあります。初期は立ち上がり時や歩行時に違和感として現れることが多いと言われています。進行すると膝に腫れを伴うケースもあるため注意が必要です(引用元:ひざ関節症クリニック)。

半月板損傷の可能性

膝のクッション役である半月板に損傷が生じると、関節の動きに引っかかりが出て、膝をまっすぐに伸ばせない場合があります。スポーツによる急な動作や、中高年の自然変性でも起こりやすいとされています。

膝蓋大腿関節炎(PF関節)の影響

膝のお皿(膝蓋骨)と太ももの骨が擦れて炎症を起こすのが膝蓋大腿関節炎です。この状態では、階段の昇降やしゃがみ動作で強く痛みを感じることが多いと言われています。

滑液包炎による痛み

膝の周囲には摩擦を和らげるための滑液包があります。ここに炎症が起こると、膝を曲げ伸ばしする動作が制限されやすくなり、膝が伸びない感覚につながるとされています。

膝が伸ばせないと生活に大きな支障をきたしますが、原因は一つではありません。違和感を感じた場合は無理をせず、専門機関で触診や検査を受けることがすすめられています。日常でできる工夫としては、膝周りの筋肉をやさしく動かすストレッチや、体に負担の少ない運動を取り入れる方法も紹介されています。

#膝が痛い

#膝が伸ばせない

#変形性膝関節症

#半月板損傷

#膝の原因整理2.「放っておいて大丈夫?」:受診が必要かどうかのポイント

-

膝が痛くて伸ばせない時、「少し休めば良くなるのでは?」と考える方も多いかもしれません。ところが、症状によっては早めに整形外科へ相談したほうがいいケースもあると言われています。ここでは来院の目安となるサインを整理していきます。

安静時と動作時の痛みの違い

まず注目したいのは、膝の痛みがどのタイミングで出るかです。例えば、屈伸や階段の昇り降りなど動作をした時だけ痛む場合と、安静にしていてもズキズキする場合では意味が違うと考えられています(引用元:札幌ひざのセルクリニック)。動作時の痛みは関節や靭帯の負担によることが多く、安静時にも痛む場合は炎症や疾患が進んでいる可能性があるとも言われています。

腫れや熱感がある時は注意

膝に腫れや熱を感じるのも見逃せないポイントです。関節内で炎症が起きているサインとも考えられており、放置すると歩行や日常生活に支障をきたす恐れがあるとされています。特に、膝が腫れて曲げ伸ばしがしづらい場合は、早めの相談がすすめられています(引用元:seikei-mori.com)。

慢性化している場合

痛みが数週間から数か月続くときも要注意です。一時的な疲労や軽い炎症であれば自然と和らぐケースもありますが、長期間にわたり改善しない場合は、変形性膝関節症など慢性的な疾患の影響も考えられるとされています(引用元:札幌ひざのセルクリニック)。

膝の痛みは一時的なものと軽視されがちですが、危険サインを見逃さないことが大切です。「安静時に痛む」「腫れや熱感がある」「長引いている」などの条件に当てはまる場合には、自己判断せず、整形外科へ相談することが望ましいと言われています。早めの対応によって改善につながる可能性もあるため、気になる方は検討してみてください。

#膝の痛み

#膝が伸ばせない

#整形外科相談

#危険サイン

#膝のチェックポイント3.今すぐできる応急処置:安静・冷却・温熱の使い分け

-

膝が痛くて伸ばせないとき、多くの人が「とりあえず休めば大丈夫かな?」と考えがちです。確かに安静は大切ですが、それだけでは不十分な場合もあると言われています。症状の出方や時間経過に応じて、冷却や温熱を使い分けることが大切と考えられています。

症状が出た直後は冷却を優先

急に膝が痛み出したときや、運動直後に強い違和感を覚えたときは、まず冷やすことがすすめられています。アイスパックや冷たいタオルを用いて膝に当てると、炎症による腫れや熱感を和らげる効果が期待できると言われています(引用元:ひざ関節症クリニック、yotsuya-blb.com)。ただし、長時間冷やし続けると逆に血流が悪くなる可能性もあるため、10〜15分を目安に休憩をはさむとよいと紹介されています。

痛みが落ち着いたら温熱でサポート

炎症が落ち着き、慢性的なこわばりや動かしにくさが残る場合は、温める方法が効果的とされています。入浴や温熱パッドを利用することで血流が促され、関節や筋肉の柔らかさにつながると考えられています。冷却と温熱をうまく使い分けることが、膝の負担を減らす工夫になるようです(引用元:ひざ関節症クリニック)。

避けた方がよい行動

一方で、膝が痛いときに無理に運動を続けるのは逆効果と言われています。特にランニングやジャンプなど膝へ強い負担がかかる動作は避けたほうがよいとされています。また、「我慢して動かせば良くなる」と考えるのも危険です。炎症が悪化して改善が遅れるケースもあるため、痛みが強いときは無理をしないことがすすめられています(引用元:札幌ひざのセルクリニック、ひざ関節症クリニック)。

膝が痛くて伸ばせない時の応急処置は、「安静・冷却・温熱」の3つを上手に組み合わせることが基本とされています。自己判断だけでなく、症状が長引く場合には専門機関で触診や検査を受けることも選択肢に入れてみてください。

#膝が痛い

#冷却と温熱

#膝の応急処置

#安静が大切

#膝のセルフケア4.膝を伸ばせない人におすすめのストレッチ&筋トレ

-

膝が伸ばしづらいと、立ち上がりや歩行の動作にも負担がかかりやすいですよね。特に膝関節の硬さや太ももの筋肉のバランスが崩れると、違和感や不快感を感じやすいと言われています。ここでは日常生活に取り入れやすいストレッチと筋トレを紹介します。

太もも前後のストレッチで柔軟性アップ

まず意識したいのが「太ももの前後の筋肉」です。大腿四頭筋(前側)とハムストリングス(後側)の柔軟性を整えることで、膝の伸展がスムーズになりやすいと言われています。

・寝ながらできる方法:仰向けに寝て片脚を胸に引き寄せると、太ももの裏側が伸びて心地よい感覚が得られます。

・座りながらできる方法:椅子に浅く腰掛けて、片脚を前に伸ばし、軽く前傾するとハムストリングスがじんわり伸びます。無理に反動をつけず、息を吐きながら行うのがポイントです(引用元:ひざ関節症クリニック)。

筋肉を支えるトレーニングで膝を守る

膝の動きを安定させるためには、筋力のサポートも欠かせません。特に「大腿四頭筋・中殿筋・腸腰筋」が注目されています。

・大腿四頭筋:椅子に座って片脚をまっすぐ伸ばす「レッグエクステンション」は初心者にも取り入れやすいです。

・中殿筋:横向きに寝て上側の脚を持ち上げる「サイドレッグレイズ」が効果的とされています。

・腸腰筋:仰向けで片脚をゆっくり持ち上げる「レッグリフト」もおすすめです。これらの筋肉を鍛えることで、膝への負担を軽減できる可能性があると言われています(引用元:公益財団法人 運動器の健康・日本協会)。

膝が伸ばしづらいからといって我慢して放置すると、かえって動きが制限されやすくなることもあります。無理のない範囲で、日々の習慣として取り入れてみてください。

#まとめ内容をハッシュタグに整理

#膝ストレッチ

#大腿四頭筋トレーニング

#中殿筋強化

#腸腰筋エクササイズ

#膝の柔軟性アップ5.再発防止と生活改善:膝を守る習慣づくり

継続的なストレッチと運動の効果

膝の違和感や痛みを繰り返さないためには、日々のストレッチや運動を続けることが大切だと言われています。例えば、太ももの前側(大腿四頭筋)や裏側(ハムストリングス)を伸ばす簡単なストレッチを取り入れることで、関節の動きがスムーズになりやすいと考えられています。特に「軽く膝を伸ばした状態で太ももを伸ばす」「椅子に座って足を前に伸ばす」といった方法は、家でも手軽に取り組めるので習慣にしやすいでしょう。

引用元:全薬グループ(https://www.zenyaku.co.jp/)また、筋肉を動かすことで血流が促され、膝周りの緊張が和らぎやすいとも言われています。継続は難しく感じるかもしれませんが、1日5分でも積み重ねることが膝の安定につながるとされています。

避けるべき動作と代替運動

一方で、膝に大きな負担をかける動作は控えたほうがよいとされています。例えば、ランニングやジャンプのような強い衝撃を伴う運動、長時間の正座は膝への負担が大きいと言われています。これらを無理に続けると、炎症や違和感の再発につながりやすいと考えられています。

その代わりにおすすめされているのが、水中運動や固定バイクなどの低負荷な運動です。水の浮力で膝の負担を減らしつつ全身を動かすことができるため、リハビリにも活用されているそうです。また、エアロバイクのように座ったまま行える運動は、体重が直接かかりにくく安全に続けやすいと紹介されています。

引用元:札幌ひざのセルクリニック(https://www.knee-sapporo.com/)

引用元:人工関節ドットコム(https://www.jinko-kansetsu.com/)

日常生活で「避ける動作」と「続けたい運動」を意識的に切り替えていくことが、膝を守る習慣づくりの第一歩だと言えるでしょう。

ハッシュタグまとめ

#膝痛予防

#生活習慣改善

#ストレッチ習慣

#代替運動

#再発防止